- 気管支喘息とは

- 気管支喘息の原因

- 気管支喘息の初期症状と見逃しがちなサイン

- 気管支喘息の検査・診断

- 気管支喘息の治療

- 高額療養費制度について

- なぜ喘息の治療は続けることが大切なのか?

- 日常生活で気をつけたいポイント

- 早期の専門医受診をお勧めします

- 喘息に関するよくある質問

- 喘息に関連するページ

気管支喘息とは

気管支喘息(きかんしぜんそく)は、気管支と呼ばれる空気の通り道に慢性のアレルギー性の炎症が生じることで、咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)、呼吸困難などの症状を繰り返す病気です。年齢に関係なく、子どもから高齢の方まで幅広い層にみられます。症状がなく落ち着いているときもあれば、急に発作が出るときもあります。特に、夜間や早朝に症状が出たり、悪化しやすいことが喘息の特徴の一つです。

気管支喘息(きかんしぜんそく)は、気管支と呼ばれる空気の通り道に慢性のアレルギー性の炎症が生じることで、咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)、呼吸困難などの症状を繰り返す病気です。年齢に関係なく、子どもから高齢の方まで幅広い層にみられます。症状がなく落ち着いているときもあれば、急に発作が出るときもあります。特に、夜間や早朝に症状が出たり、悪化しやすいことが喘息の特徴の一つです。

気管支喘息の原因

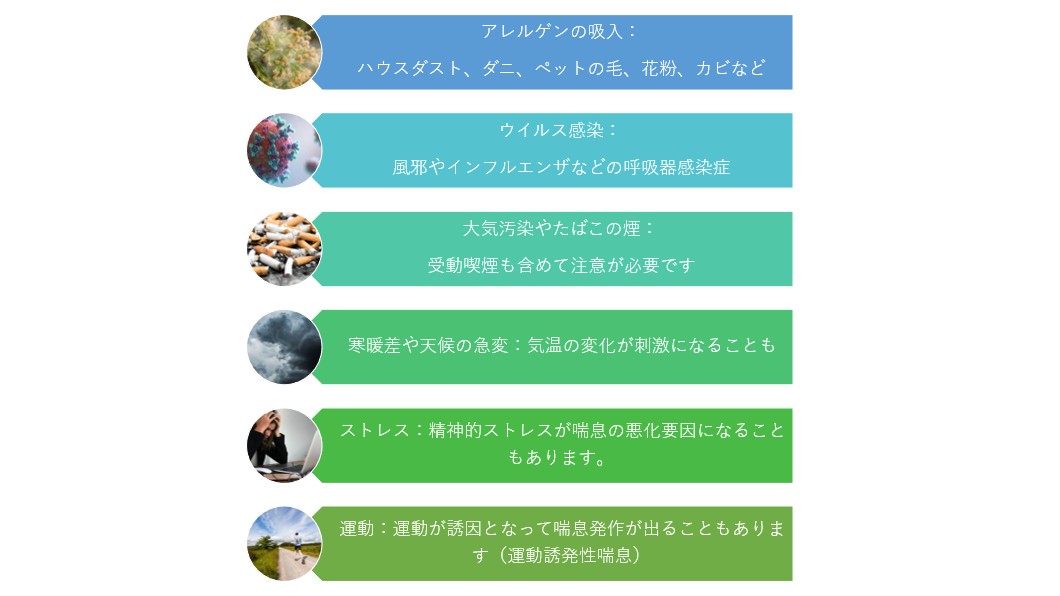

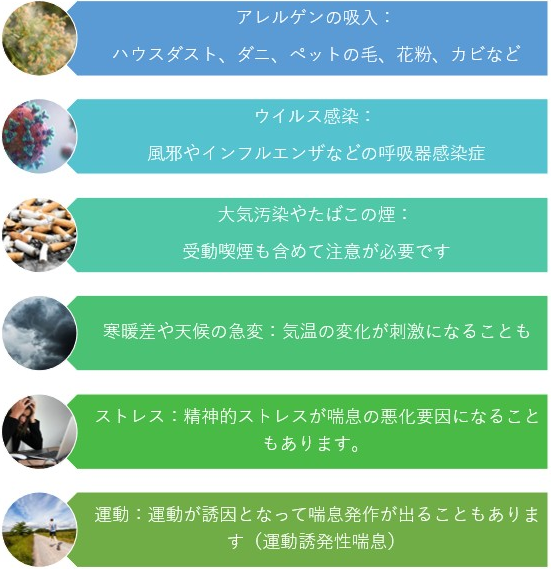

気管支喘息の発症には、遺伝的な要素と環境的な要因の両方が関係しています。代表的な原因には以下のようなものがあります。

| アレルゲンの吸入 | ハウスダスト、ダニ、ペットの毛、花粉、カビなど |

|---|---|

| ウイルス感染 | 風邪やインフルエンザなどの呼吸器感染症 |

| 大気汚染やたばこの煙 | 受動喫煙も含めて注意が必要です |

| 寒暖差や天候の急変 | 気温の変化が刺激になることも |

| ストレス | 精神的ストレスが喘息の悪化要因になることもあります |

| 運動 | 運動が誘因となって喘息発作が出ることもあります(運動誘発性喘息) |

特にアレルギー体質の方は、気管支が刺激に対して過敏になりやすく、少しのきっかけで発作を起こすこともあります。

気管支喘息の初期症状と

見逃しがちなサイン

気管支喘息の初期段階では、風邪と似たような軽い咳や息切れだけで終わることが多く、見過ごされることも多いです。以下のような症状が繰り返される場合は、喘息の可能性を考える必要があります。

- 夜中や明け方に咳が止まらない

- 息を吐くときにゼーゼー・ヒューヒューという音がする

- 胸が締め付けられるような不快感がある

- 少しの運動で息切れしやすい

- 咳が長期間(3週間以上)続く

症状がたとえ一時的に軽減しても、根本にある炎症が改善されていなければ、発作を繰り返すことにつながります。なので、気管支喘息の場合には適切な診断と治療を受けることが大切になります。

気管支喘息の検査・診断

気管支喘息は、気道に慢性的な炎症が起こり、空気の通り道が狭くなることで、咳や息苦しさなどの症状があらわれる病気です。正確な診断と治療のためには、いくつかの呼吸に関する検査が必要です。当院では、以下のような検査を行っています。

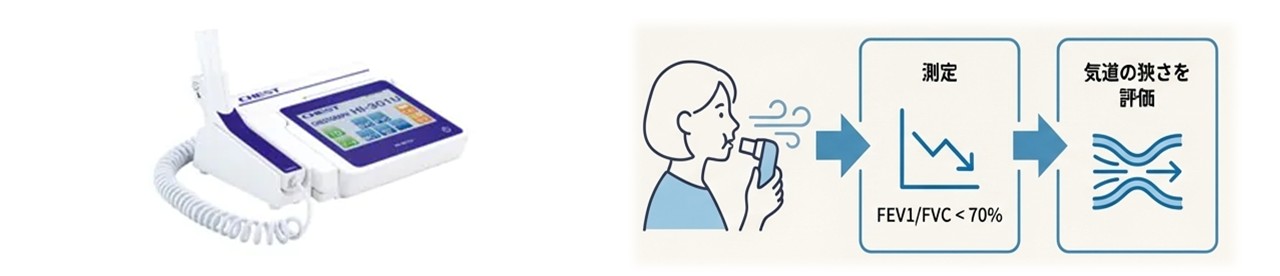

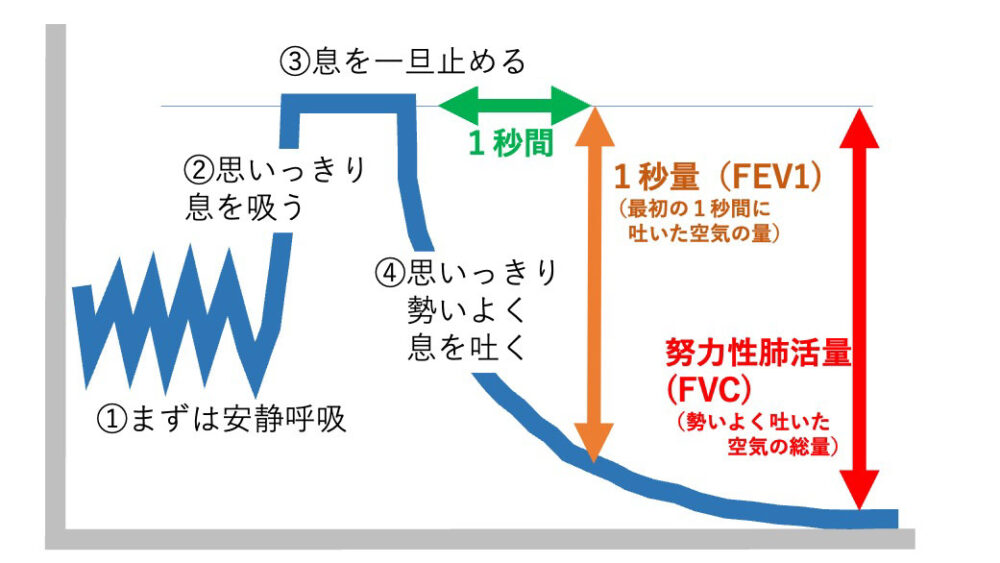

呼吸機能検査

(スパイロメトリー)

呼吸機能検査(肺機能検査)は、肺の働きや空気の流れを調べる検査で、喘息の診断や重症度の判断に役立ちます。

特に重要なのが「1秒量(FEV1)」と「1秒率(FEV1/FVC)」という指標です。

- 1秒量(FEV1):思いきり息を吐いたとき、最初の1秒間にどれだけの空気が出せるかを示す量です。気道が狭くなると、この量が少なくなります。

- 1秒率(FEV1/FVC):一秒量を努力性肺活量で割って求めます。勢いよく吐いた息のうち、1秒でどのくらいの割合吐き出せたのかを割合で示します。一般的に70%未満だと「気流制限あり」とされ、喘息やCOPDの診断の際に用いられます。

この検査により、気道がどのくらい狭くなっているか、また治療でどれだけ改善しているかを評価することができます。

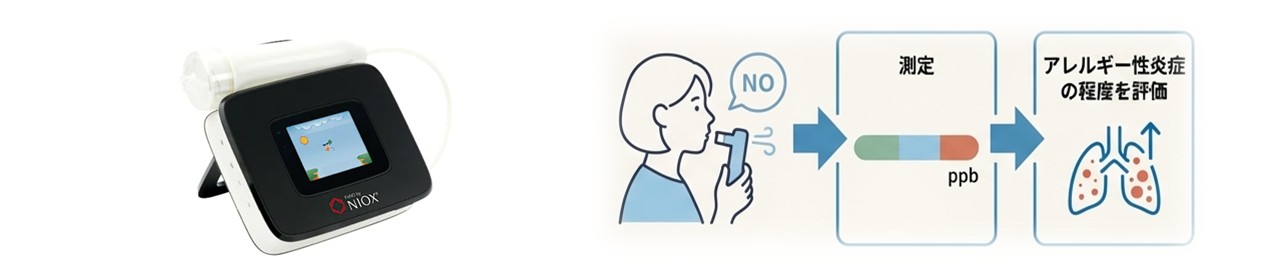

呼気NO測定

吐く息(呼気)中に含まれる一酸化窒素(NO)の量を調べる検査です。なぜ吐く息に含まれているNOの値を調べるかというと、喘息の患者さんでは呼気中のNOの値が高くなる傾向にあることがわかっているからです。一般的に、気管支にアレルギー性の炎症(好酸球性の炎症)が存在すると、呼気中のNO値が高くなることが知られています。

吐く息(呼気)中に含まれる一酸化窒素(NO)の量を調べる検査です。なぜ吐く息に含まれているNOの値を調べるかというと、喘息の患者さんでは呼気中のNOの値が高くなる傾向にあることがわかっているからです。一般的に、気管支にアレルギー性の炎症(好酸球性の炎症)が存在すると、呼気中のNO値が高くなることが知られています。

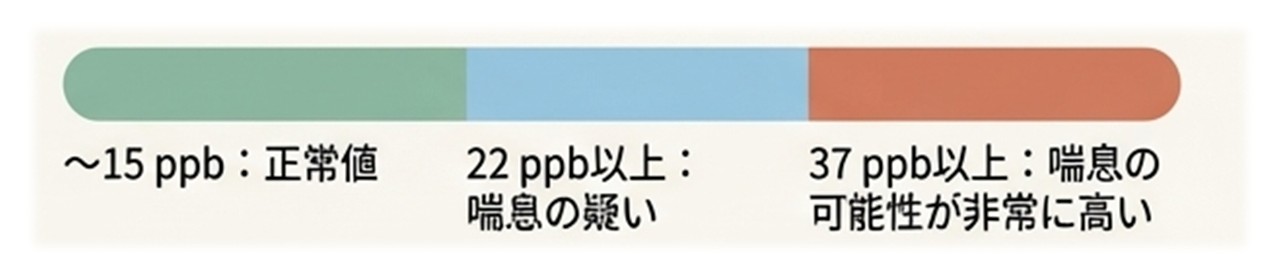

ちなみに、一般成人の正常値は約15ppb程度です。呼気NO値が22ppb以上ならば喘息の疑いがあり、37ppb以上を示す際には、喘息の可能性を強く疑います。ただし、呼気NO値が低いからといって、喘息が否定できるわけではありませんので、この点は注意が必要です。

また、吸入ステロイドを中心とした治療薬によって気道内の好酸球性の炎症が改善されてくると、呼気NO値も低下することがわかっています。なので、気道のアレルギー性の炎症が良くなっているのか、残っているかどうかを評価する、「治療効果の間接的な指標」としても、呼気NO測定は有用です。検査は、一定の秒数の間、息を吐くだけなので、とても簡単に測定することができます。

血液検査によるアレルギー検査(特異的IgE抗体検査)、好酸球数測定

気管支喘息の多くはアレルギー体質に関連しています。血液検査では、ハウスダスト、ダニ、花粉、ペット、カビ、食物など、さまざまなアレルゲンに対する反応(IgE抗体)を調べることができます。当院では、指先からの微量の血液検体を使って、ほとんど痛みを感じることなくアレルギーを調べることが可能です(①イムノキャップラピッド®︎用いて指先採血で検査を行うこともできますし、②View 39という検査項目セットを使って静脈採血で網羅的に調べることもできます)。この検査によって、喘息の症状を悪化させている可能性のあるアレルゲンを特定し、生活環境の見直しや予防策に役立てることができます。

①イムノキャップラピッドアレルゲン8の特徴

-

- 指先からの微妙な血液だけで、簡単に検査することができます。一般採血で用いる注射器は使いませんので小さいお子さんでも安心して行ってもらうことができます。

- 検査結果が20分ほどで出るので、受診当日に結果をお伝えすることができます。

- スギ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ、イヌ、ネコ、ヤケヒョウダニ、以上8つのアレルゲンを調べることができます。

②View39(特異的IgE抗体検査)の特徴

- 静脈採血で、39項目ものアレルゲンを一度に調べることができる血液検査です。花粉・ハウスダスト・ダニ・動物・食物など、幅広い原因検索が可能です。

- 症状の原因がはっきりしない方や、複数のアレルギーが疑われる方に適した検査で、今後の生活指導や治療方針の決定に役立ちます。

- スギ、ヒノキ、ダニ、ハウスダスト、イヌ、ネコ、カビ類、食物アレルゲンなど、合計39項目の主要アレルゲンを網羅的に評価できます。

- View39(特異的IgE抗体検査)測定項目(39項目)

[吸入系アレルゲン]

スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト1、アルテルナリア(ススカビ)、アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ゴキブリ、ガ、ユスリカ[食物系アレルゲン]

卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、大豆、ピーナッツ、米、ゴマ、ソバ、エビ、カニ、マグロ、サケ、サバ、牛肉、鶏肉、豚肉、リンゴ、バナナ、キウイ

また血液中の好酸球数は、喘息患者さんにおいて高くなる傾向があるので、血中好酸球数を調べることも、喘息の診断には有用になってきます。

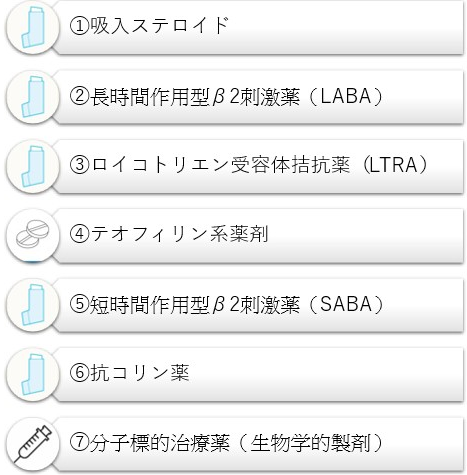

気管支喘息の治療

気管支喘息の治療は、主に「気道の炎症を抑える」ことと、「症状を改善し、発作を抑える」ことを目的に行います。治療薬の種類には、次のようなものがあります。

治療薬にはそれぞれ、吸入剤、内服薬、皮下注射薬などの種類がありますが、一番基本となるのは、吸入剤となります。

吸入剤において、気道の病気に対して薬剤を直接肺に届けるための器具を「吸入デバイス」といいます。吸入デバイスには、主にpMDI(加圧式定量吸入器)とDPI(ドライパウダー吸入器)の2種類があります。それぞれに特徴があるため、患者さんの状態や特性に応じた使い分けが大切になってきます。

【吸入デバイスの種類】

| 項目 | pMDI | DPI |

|---|---|---|

| 吸入の仕組み | pMDIは、ボンベから薬剤が霧状に噴霧されるタイプの吸入器です。吸入時にボンベを押す動作と吸い込むタイミングを合わせる必要があるため、使用にはある程度のコツが必要です。 | DPIは、吸う力を利用して薬剤を粉末のまま吸入するタイプのデバイスです。ボンベを押す必要はなく、患者さんの吸気力で薬を肺まで届けます。 |

| 種類 |

キュバール、オルベスコなど

|

フルタイドディスカス、パルミコートタービュヘイラー、アニュイティエリプタなど

|

| 吸気力 | 弱くても使用可能(特にスペーサー併用時) | 一定以上の吸気流量が必要 |

| 操作性 | タイミング合わせが必要 | 簡単な操作が多い |

| 主な対象 | 高齢者・小児・吸気力の弱い人向き | 成人・吸気力のある人向き |

① 吸入ステロイド薬(ICS)

喘息治療の一番基本となる薬剤です。毎日使うことで、「気道の炎症を抑える」効果を発揮します。

なお、吸入ステロイドを吸入する場合、のどに付着したまま放置すると、のどの違和感、声枯れ、口内炎、口腔カンジダなどの原因になることが知られていますので、吸入後はしっかりとうがいすることが大切になってきます。

【吸入ステロイド(ICS)の種類】

| 製品名 | 成分名 | 吸入デバイス |

|---|---|---|

フルタイドディスカス |

フルチカゾンプロピオン酸エステル | DPI(ディスカス) |

フルタイドエアゾール |

フルチカゾンプロピオン酸エステル | pMDI |

キュバール |

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | pMDI |

パルミコートタービュヘイラー |

ブデソニド | DPI(タービュヘイラー) |

オルベスコ |

シクレソニド | pMDI |

アニュイティ |

フルチカゾンフランカルボン酸エステル | DPI(エリプタ) |

② 長時間作用型β2刺激薬(LABA)

気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。吸入ステロイドと組み合わせて(配合剤として)使われることが多いです。「症状を楽にする」効果が期待できます。

【吸入ステロイド(ICS)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)の配合剤】

| 製品名 | 吸入ステロイド(ICS) | β2刺激薬(LABA) | 吸入デバイス | 用法例 |

|---|---|---|---|---|

アドエア |

フルチカゾンプロピオン酸エステル | サルメテロール | DPI(ディスカス)/pMDI | 1日2回吸入 |

シムビコート |

ブデソニド | ホルモテロール | DPI(タービュヘイラー) | 1日2回吸入(SMART可能) |

レルベア |

フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ビランテロール | DPI(エリプタ) | 1日1回吸入 |

フルティフォーム |

フルチカゾンプロピオン酸エステル | ホルモテロール | pMDI | 1日2回吸入 |

③ ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)

飲み薬タイプで、アレルギーによる炎症をおさえる効果があります。

製品名:シングレア、キプレス、オノン

④ テオフィリン系薬剤

テオフィリン系薬剤は、気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。

製品名:ユニフィル、テオドールなど

⑤ 短時間作用型β2刺激薬(SABA)

急に苦しくなったときに使う「発作止め」の吸入薬です。常用は避け、必要な時だけ使用します。

急に苦しくなったときに使う「発作止め」の吸入薬です。常用は避け、必要な時だけ使用します。

製品名:メプチンエア(pMDI)

⑥ 抗コリン薬

長時間作用型β2刺激薬(LABA)と同じく、気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。吸入ステロイドやLABAと組み合わせて(配合剤として)使われることが多いです。「症状を楽にする」効果が期待できます。

| 製品名 (合剤名) |

成分(ICS + LABA + 抗コリン薬) | 吸入デバイス | 用法例 |

|---|---|---|---|

ビレーズトリエアロスフィア |

ベクロメタゾン(ICS)+ホルモテロール(LABA)+グリコピロニウム(抗コリン薬) | pMDI(エアロスフィア) | 1回2吸入、1日2回 |

エナジア吸入用カプセル |

フルチカゾン(ICS)+ビランテロール(LABA)+ウメクリジニウム(抗コリン薬) | DPI(ブリーズヘラー) | 1回1カプセル、1日1回 |

テリルジー100エリプタ |

フルチカゾンフエロアート(ICS)+ビランテロール(LABA)+ウメクリジニウム(抗コリン薬) | DPI(エリプタ) | 1回1吸入、1日1回 |

⑦ 分子標的治療薬

(生物学的製剤)

重症の喘息では、通常の薬だけでは症状をコントロールしきれないことがあります。そうした場合に使われるのが「分子標的治療薬(生物学的製剤)」です。

これは、喘息の原因となる体内の特定の物質(たんぱく質)をピンポイントで狙ってブロックする、新しいタイプの薬で、皮下注射によって投与されます。たとえば、アレルギーに関係するIgE抗体や、好酸球という白血球に作用する薬などがあります。

主な分子標的治療薬の例

- 抗IgE抗体薬[オマリズマブ(製品名ゾレア)]

- 抗IL-5抗体薬[メポリズマブ(製品名ヌーカラ)、ベンラリズマブ(製品名ファセンラ)]

- 抗IL-4/13受容体抗体薬[デュピルマブ(製品名デュピクセント)]

- 抗TSLP抗体薬[テゼペルマブ(製品名テゼスパイア)]

これらの薬は、重症で発作を繰り返す方や、吸入薬だけでは効果が不十分な重症例に使われます。

生物学的製剤の治療においては、薬剤費が高額になってしまいますが、患者さんの経済的負担を軽くするために高額療養費制度という制度が利用できます。

高額療養費制度について

医療費が1か月間の間で高額になった場合、高額療養費制度を使うと、自己負担額が一定の上限を超えた分が後から戻ってきます。これにより、重症喘息などで高価な治療(生物学的製剤など)を受ける場合でも、経済的な負担が軽減されます。

自己負担の上限は?

上限額は、年齢や所得に応じて決まっています。例えば、70歳未満で一般的な所得の方なら、月額8〜9万円程度が上限になります(※世帯の合算も可能)。

利用方法

- 事後申請:病院で一旦支払った後、申請して超えた分が払い戻しされます。

- 限度額適用認定証:事前に申請すると、窓口での支払いが上限額までで済みます。

これらの薬を、症状の重さや発作の頻度に応じて組み合わせて使っていきます。

これらの喘息の治療薬については、症状がある時だけではなく、症状がない時にも継続して使用していく必要があります。

なぜ喘息の治療は

続けることが大切なのか?

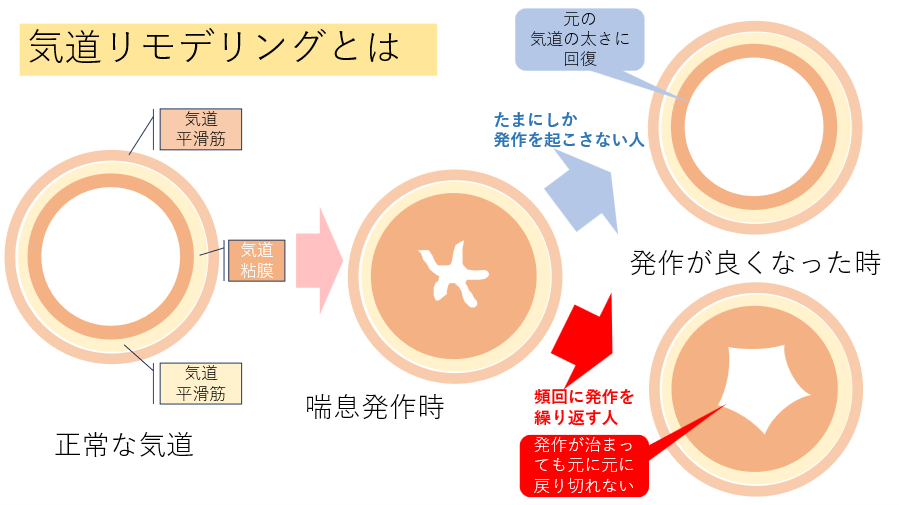

喘息は、一時的によくなったように見えても、気管支の中ではまだ炎症がくすぶっていることがほとんどです。なので、症状が落ち着いているからといって治療を勝手にやめてしまうと、再び悪化したり、発作を起こしたりすることがあります。また、気道リモデリングという、気管支が狭くなった状態が固定化されてしまうこともあるので注意が必要です。

気道リモデリングとは?

喘息に対して適切な治療をしないで、炎症が続いた状態のまま放置しておくと、気道の内側の壁が厚くなったり、固くなったりして、気道の内腔が狭くなったままの状態になってしまうことがあります。これを「気道リモデリング」と呼びます。

気道リモデリングが進むと、薬を使っても症状が改善しにくくなり、慢性的な咳や息苦しさが残ってしまうことがあります。つまり、喘息が「治りにくい体質」になってしまうんです。

気道リモデリングを防ぐためには、症状がなくても、炎症をおさえる薬(特に吸入ステロイド薬)を毎日続けて使うことがとても重要です。治療を続けることで、気道の状態を良いまま保ち、将来の重症化を防ぐことができます。

日常生活で

気をつけたいポイント

喘息は薬物療法だけでなく、生活環境の見直しをすることもとても大切になってきます。

以下に、喘息を持たれている患者さんに気をつけてほしいポイントを列挙します。

- 室内の掃除をこまめに行い、ホコリやダニの繁殖を防ぐ

- 禁煙を徹底し、家族や周囲の喫煙も避ける

- 花粉やカビが多い季節には、外出時にマスクを活用する

- 睡眠不足や過労を避け、免疫力を保つ

- 感染症の予防に努める(手洗い、うがい、ワクチン接種など)

これらの取り組みによって、薬の効果を高めるとともに、発作の頻度を減らすことにつながることも期待できます。

早期の専門医受診を

お勧めします

気管支喘息は、きちんとした管理と生活改善を行うことで、日常生活を支障なく過ごすことが可能な病気です。一方で、症状を「よくある風邪」と捉えて放置してしまうと、重症化や慢性化につながるおそれがあります。

「咳が長引いている」「運動すると息が苦しい」「夜中に何度も咳き込む」などの症状がある方は、ぜひ一度相談してみてください。

喘息に関するよくある質問

大人になってから喘息になることはありますか?

はい。大人になってから発症する喘息も少なくありません。 風邪をきっかけに咳が長引いたり、アレルギー、喫煙、ストレスなどが原因となることがあります。 特に夜間や早朝の咳・息苦しさが続く場合には注意が必要です。

喘息は治りますか?一生付き合う病気ですか?

適切な治療を続けることで、症状をしっかりコントロールできる病気です。 発作を起こさず、普段通りの生活を送ることも十分可能です。 ただし、症状がなくても気道の炎症が残っている場合があります。

症状が落ち着けば、すぐに治療を終了してもいいですか?

いいえ。症状が落ち着いていても治療の継続が大切です。 喘息は気道の慢性的な炎症が原因のため、治療を中断すると発作を繰り返したり、 気道が狭くなる「リモデリング」が進行するリスクがあるからです。

喘息に関連するページ

- 喘息治療、吸入薬と貼付薬の違いは?

- 咳喘息で咳が止まっても吸入薬をやめない方がいい3つの理由

- 喘息・COPDと食事との関連性

- 喘息治療で使う吸入ステロイドの副作用と予防方法

- 呼気NO検査とは?喘息や長引く咳の診断に役立つ理由

- エアコンと喘息の関係

- 喘息患者が新型コロナウイルスやインフルエンザなどにかかったとき、吸入治療はどうする?

- 【妊娠中・妊活中の女性へ】喘息でも安心して過ごすための喘息治療について

- 喘息の意外な引き金(トリガー)とは?日常に潜む原因とその予防法について

- 大人になってからの喘息発症とは?小児喘息との違いについて

- ハウスダスト・ダニと喘息の深い関係:家庭でできる予防の工夫とは?