高尿酸血症とは

高尿酸血症は、血液中に含まれる「尿酸」の濃度が、基準よりも高い状態を指します。尿酸は、体内の細胞活動や食事から摂取される「プリン体」が分解される過程で自然と生じる物質で、通常は腎臓を通じて尿として排出されます。しかし、尿酸が過剰に作られたり、排泄がうまくいかなかったりすると、血液中に蓄積してしまい、高尿酸血症となってしまいます。

高尿酸血症は、血液中に含まれる「尿酸」の濃度が、基準よりも高い状態を指します。尿酸は、体内の細胞活動や食事から摂取される「プリン体」が分解される過程で自然と生じる物質で、通常は腎臓を通じて尿として排出されます。しかし、尿酸が過剰に作られたり、排泄がうまくいかなかったりすると、血液中に蓄積してしまい、高尿酸血症となってしまいます。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症は、生活習慣や体質、さらには他の病気と関係して発症することが多いです。具体的には、以下のような要因が挙げられます。

- アルコール、とくにビールや日本酒などプリン体を多く含むお酒類の摂取

- 肉類、内臓類(レバーや白子など)、魚卵の過剰摂取

- 清涼飲料水や果糖を多く含む食品の摂りすぎ

- 肥満や運動不足による代謝の乱れ

- 遺伝的な体質による尿酸の排泄機能の低下

また、腎機能が低下している場合にも、尿酸の排泄がうまくいかず、高尿酸血症のリスクが高まることがあります。

高尿酸血症の症状

高尿酸血症自体には、明らかな自覚症状がないことがほとんどです。健康診断で「尿酸値が高い」と指摘されて、はじめて気づく方も多いです。

高尿酸血症自体には、明らかな自覚症状がないことがほとんどです。健康診断で「尿酸値が高い」と指摘されて、はじめて気づく方も多いです。

ただし、尿酸が長期にわたって高値を示すと、関節に尿酸塩の結晶が沈着し、「痛風発作」と呼ばれる、激しい関節炎が突然起こることがあります。足の親指の付け根に起こりやすく、腫れや赤み、強い痛みを伴うのが特徴です。

さらに放置しておくと、腎臓に結石ができたり、腎機能が低下したりと、深刻な合併症につながることもあるため、症状がない段階からの対応が大切になってきます。

高尿酸血症になりやすい人の特徴

高尿酸血症は、以下のような方に多く見られます。

- 肥満気味の方

- 日常的にアルコールを多く摂取する方

- 肉中心の食生活が多い方

- 運動不足の方

- 家族に高尿酸血症や痛風の方がいる方(遺伝的要因)

また、40歳以上の男性に多い傾向がありますが、女性でも閉経後に尿酸値が上がることがあります。

高尿酸血症の検査・診断

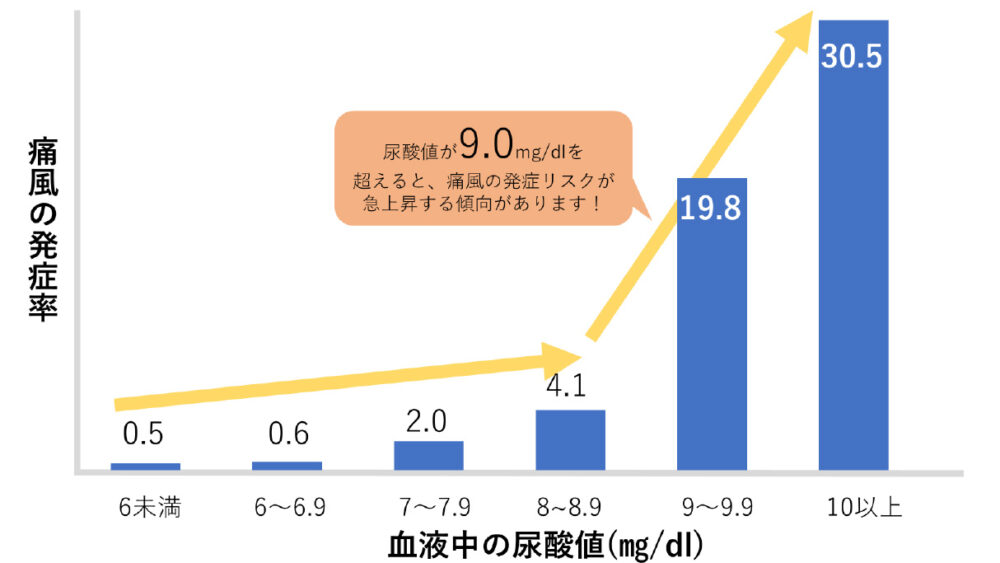

高尿酸血症の診断には、血液検査によって尿酸値を測定することが基本です。尿酸値が7.0mg/dLを超えると、高くなるに従って徐々に痛風発作の発症リスクがより高まることがわかっています。

(高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版より修正・引用)

(高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版より修正・引用)

特に、尿酸値が9.0mg/dLを超えると、かなりに痛風発作を起こすリスクが高くなることが、グラフからもわかるかと思います。

一般的には、7.0mg/dL以上で高尿酸血症と判断されます。腎機能のチェックや、尿酸結石の有無を調べるための尿検査、画像検査を行うこともあります。

高尿酸血症の治療

高尿酸血症の治療では、まず生活習慣を整えることが基本となります。具体的には、以下のような対策が効果的です。

|

プリン体を多く含む食品は控えめに |

レバー、白子、干物、魚卵(たらこ・いくらなど)、肉の脂身などはプリン体が多いため、摂りすぎに注意しましょう。 |

|---|---|

|

アルコールは控えめに |

特にビールはプリン体が多く、尿酸値を上げやすいため注意が必要です。飲む場合においても、量を控え目にして、水分も一緒にとりましょう。 |

|

水分をしっかりとる |

尿酸は尿から排出されるため、水分は多めにとるとよいでしょう。 |

|

野菜や海藻を積極的に

|

野菜や海藻には尿をアルカリ性にして尿酸を排出しやすくする効果があります。 |

|

適度に運動する |

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を継続することで、体重の管理や代謝の改善が期待できます。 |

プリン体が多い食材

|

食材の種類 |

代表的な食材 |

プリン体が多い理由・ポイント |

|---|---|---|

|

魚介類 |

あんこうの肝、白子、イワシ、サンマ、マグロ、カツオ |

内臓や赤身部分にプリン体が豊富に含まれています |

|

肉類 |

レバー(豚・鶏・牛)、砂肝、ハツ(心臓) |

内臓系は特にプリン体が多いです |

|

乾物・加工品 |

干物(イワシ、サンマ)、エビ、カニの加工品 |

水分が抜けてプリン体が濃縮されています |

|

エキス系食品 |

肉エキス、魚エキス、だしの素 |

エキスにプリン体が溶け出しやすいので注意が必要です |

|

アルコール |

ビール、発泡酒 |

ビール酵母にプリン体が含まれています |

これらのことに注意をしても尿酸値が目標に届かない場合や、すでに痛風発作を経験している方、腎障害がある方などには、必要に応じて薬物療法が追加されることがあります。薬には、尿酸の産生を抑えるタイプと、排泄を促すタイプがあり、個々の状態に応じて選択されます。

|

治療のしくみ |

主な薬の種類 |

代表的な薬剤名 |

特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

|

尿酸の産生を抑える |

キサンチンオキシダーゼ阻害薬 |

ザイロリック、フェブリク、ウリアデック |

尿酸がつくられるのを抑える。基本の治療薬。 |

|

尿酸の排泄を促す |

尿酸排泄促進薬 |

ユリノーム、プロベネシド |

尿から尿酸を排泄しやすくする薬。腎機能に注意。 |

高尿酸血症の受診の目安

高尿酸血症は、症状がないからといって油断できない病気です。痛風発作や腎機能障害を防ぐためにも、早い段階で生活習慣を見直すことが大切になってきます。尿酸値が7.0mg/dL以上と言われたら、一度は医療機関するようにしてみてください。症状がなくても、放っておくと合併症につながるおそれがあります。健康診断の結果をきっかけに、早めの対策を心がけてみてください。

高尿酸血症に関するよくある質問

高尿酸血症は生活習慣と関係がありますか?

はい。食事内容、飲酒、運動不足、肥満などが尿酸値に大きく影響します。 生活習慣の見直しが治療の基本となります。

尿酸値が高いと腎臓に影響はありますか?

高い尿酸値が続くと、腎機能の低下や尿路結石の原因になることがあります。 痛風だけでなく、腎臓の健康を守るためにも尿酸値を適切に管理することが大切です。

健康診断で尿酸値が高いと言われたら受診すべきですか?

はい、一度詳しく評価することをおすすめします。 生活改善で対応できるか、治療が必要かを判断することが大切です。