- 喘鳴(ゼイゼイ・ヒューヒューという呼吸音)

- 気管支喘息

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 急性気管支炎や感染症

- 心不全による喘鳴

- アレルギーや異物による気道狭窄

- 喘鳴の診断に必要な検査

- 喘鳴が続くときは早めの受診を

喘鳴

(ゼイゼイ・ヒューヒュー

という呼吸音)

呼吸をしたときに「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」といった音が聞こえることはありませんか?このような音を、医学的には「喘鳴(ぜんめい)」と呼びます。喘鳴は、気道のどこかが狭くなっていたり、炎症が起きていたりする際に生じる音で、咳や息苦しさを伴うこともあります。

呼吸をしたときに「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」といった音が聞こえることはありませんか?このような音を、医学的には「喘鳴(ぜんめい)」と呼びます。喘鳴は、気道のどこかが狭くなっていたり、炎症が起きていたりする際に生じる音で、咳や息苦しさを伴うこともあります。

一時的な風邪のような軽い原因から、より重症な呼吸器疾患まで、喘鳴の背景にはさまざまな病気が隠れている可能性があります。大人でも子どもでも起こりうる症状であり、再発したり持続したりするような場合は、適切に評価・治療を受けることが必要になってきます。

気管支喘息

喘鳴の代表的な原因として、気管支喘息が挙げられます。気管支喘息は、気道に慢性的な炎症が起きる病気で、発作的に気道が狭くなることで喘鳴が生じます。夜間や明け方に悪化しやすく、運動後や季節の変わり目に症状が強くなることがあります。

気管支喘息は子どもだけでなく、成人や高齢者にもみられます。診断には問診、聴診、呼吸機能検査などが必要であり、吸入ステロイドを中心とした治療を行っていきます。

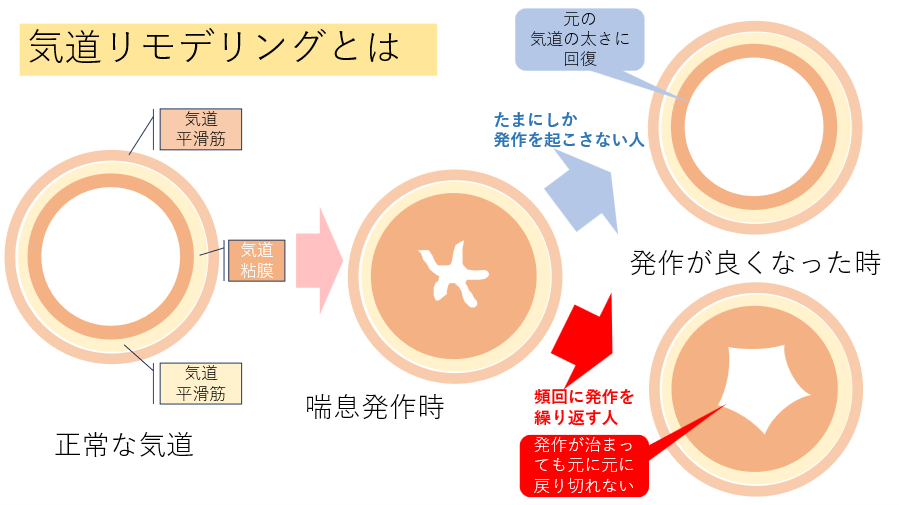

治療を継続することで、多くの方が日常生活を問題なく送れるようになります。一方で、気管支喘息を治療せずに放置しておくと、気道の「リモデリング」と呼ばれる変化が起きてしまうことがあります。

気道リモデリング

「気道リモデリング」とは、喘息発作を繰り返す方に起こってしまう気道の変化であり、発作がない状態においても、気管支の壁が厚く硬くなり、空気の通り道が狭くなってしまってしまったまま固定化されてしまった状態になってしまうことをいいます。

喘息を放置してリモデリングが進行してしまうと、発作が起きていないときでも、

- 息切れしやすい

- 体を動かすとすぐ苦しくなる

- 常にゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴が残る

といった症状が日常的に出るようになります。これは、リモデリングによって、気道の狭さが元に戻らなくなってしまったためなんです。

喘息は「今つらくなければ大丈夫」という病気ではなく、見えないところで進行してしまう病気ですので、早期からしっかりと治療を続けることが大切になってきます。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

中高年の喫煙者に多くみられるのが、慢性閉塞性肺疾患(COPD)です。肺がダメージを受けて弾力を失い、空気の通り道が狭くなることで、呼吸時に喘鳴を生じることがあります。慢性的な咳や痰も伴うことが多く、加齢とともに進行する傾向があります。

COPDは進行すると、少しの運動でも息が切れるようになり、生活の質を大きく損なうことがあります。早期診断と禁煙が重要であり、治療には気管支拡張薬を中心とした吸入療法や、呼吸リハビリテーションなどが推奨されています。

急性気管支炎や感染症

風邪やインフルエンザなどのウイルス感染でも、気道の炎症により一時的に喘鳴が出現することがあります。特に、痰が絡んだ咳が続いている場合は、気道が狭くなって音が発生しやすくなります。ウイルス性の場合も多いですが、細菌感染を合併する場合もあるので、それぞれの病態に応じた対応が求められます。

風邪やインフルエンザなどのウイルス感染でも、気道の炎症により一時的に喘鳴が出現することがあります。特に、痰が絡んだ咳が続いている場合は、気道が狭くなって音が発生しやすくなります。ウイルス性の場合も多いですが、細菌感染を合併する場合もあるので、それぞれの病態に応じた対応が求められます。

心不全による喘鳴

心臓の働きが弱くなって肺に水がたまり、俗に言う「心臓喘息」と呼ばれる状態になると、気道が圧迫されたり、気道自体のむくみによって、喘鳴が生じることがあります。これは心不全の一種であり、単なる喘息とは異なる病態です。

夜間に咳が出たり、横になると息苦しくなったりする場合は、心不全の可能性を念頭に置いて検査を進める必要があります。心電図や心臓超音波検査、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)などの検査によって心機能を評価し、利尿剤治療や降圧治療など、適切な治療を行っていく必要があります。

アレルギーや異物による

気道狭窄

食物アレルギーや花粉などによるアレルギー反応でも、気道の粘膜が腫れて喘鳴を起こすことがあります。急激に気道が狭くなる「アナフィラキシー」のような緊急性の高い反応では、喘鳴に加えて呼吸困難や意識障害がみられることもあります。

また、乳幼児では誤って小さな物を飲み込み、気道に異物が詰まって喘鳴が起こるケースもあります。これらは早急な診断と処置が必要であり、救急対応が優先されます。

喘鳴の診断に必要な検査

喘鳴の原因を特定するためには、まず丁寧な問診と聴診が重要です。発症のタイミングや持続時間、どのような場面で症状が悪化するかを把握し、以下のような検査を組み合わせて診断を進めます。

- 呼吸機能検査:気道の通り具合を確認します

- 胸部レントゲン:肺の構造に異常がないかを確認します

- 血液検査:炎症の有無やアレルギー反応を確認します

- 心電図・心臓超音波検査:心疾患の評価を行います

必要に応じて、専門機関と連携しながら診療を進めていきます。

喘鳴が続くときは早めの受診を

喘鳴は、一時的な軽い症状で済むこともあれば、慢性的に続いたり、呼吸困難を伴う重篤な病気のサインの一つであることも少なくありません。「たまにしか出ないから」と放置してしまうと、進行する病気を見逃してしまう可能性があります。特に繰り返すような喘鳴や、息苦しさ、咳を伴う場合には、放置せずにぜひ一度ご相談ください。

喘鳴は、一時的な軽い症状で済むこともあれば、慢性的に続いたり、呼吸困難を伴う重篤な病気のサインの一つであることも少なくありません。「たまにしか出ないから」と放置してしまうと、進行する病気を見逃してしまう可能性があります。特に繰り返すような喘鳴や、息苦しさ、咳を伴う場合には、放置せずにぜひ一度ご相談ください。