咳や痰が長引くとき

「風邪は治ったはずなのに、咳だけが残っている」「痰が絡んでつらい状態が何週間も続いている」

「風邪は治ったはずなのに、咳だけが残っている」「痰が絡んでつらい状態が何週間も続いている」

このような経験をしたことがある方は、実は意外と多いのではないでしょうか?咳や痰は日常的な症状のひとつですが、咳が長引いている場合には、背景に様々な病気が隠れていることがあります。

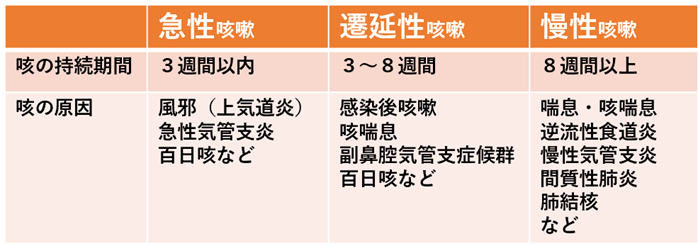

咳の期間で分ける3つの分類

咳嗽(がいそう)はその持続期間により、以下のように大きく3つに分類されます。

- 急性咳嗽(3週間未満)

- 遷延性咳嗽(3〜8週間)

- 慢性咳嗽(8週間以上)

それぞれの期間で想定される原因が異なるため、診断と治療方針を決める上で非常に重要な視点です。

急性咳嗽(3週間未満)

咳が発症してから3週間未満の「急性咳嗽」は、最も頻度が高く、多くは「ウイルス感染」による上気道炎(いわゆる風邪)が原因です。ウイルスが喉や気道の粘膜を刺激することで咳が生じ、痰も伴うことがあります。しかし、すべてが風邪とは限りません。以下のような病気も念頭に置く必要があります。

急性気管支炎

ウイルスや細菌によって気道に感染による炎症が起こる病気です。痰を伴う湿った咳が主な症状で、発熱やのどの痛みを伴うこともあります。通常は1〜3週間で自然に回復しますが、咳だけが長く続くこともあります。

肺炎

肺の奥にある肺胞に炎症が起こる病気で、ウイルスや細菌などが原因です。発熱、息切れ、痰を伴う強い咳が続く場合は肺炎の可能性があります。放置すると重症化することがあるため、胸部レントゲンや血液検査などで適切に診断をつけていくことが大切になってきます。

百日咳

百日咳菌(Bordetella pertussis)という細菌によって起こる感染症で、乾いた咳が発作的に長く続くのが特徴です。特に夜間に咳き込みが強くなる傾向があります。小児だけでなく、ワクチン効果が薄れてくる成人にも発症することがあり、長引く咳の原因として注意が必要です。

急性咳嗽は自然に治ることもありますが、高熱や強い息苦しさ、喀血(血の混じった痰)などがあれば、早急な診察が必要です。

遷延性咳嗽(3〜8週間)

風邪が治った後にも咳が残る状態は「遷延性咳嗽」と呼ばれます。この時期に多くみられるのが以下のような病気です。

感染後咳嗽

風邪やインフルエンザなどのウイルス感染が治った後も、気道の粘膜が敏感になって咳が続く状態を指します。多くは1ヶ月以内に自然に治まりますが、咳が長引く場合は、咳喘息や副鼻腔炎など他の病気が隠れている可能性もあるため、医療機関での診断が重要です。

咳喘息

乾いた咳が主な症状で、特に夜間や早朝に強くなるのが特徴です。喘鳴(ゼーゼーという呼吸音)はみられず、風邪をきっかけに発症することもあります。気管支の軽い炎症や過敏性が原因と考えられており、一般的な風邪と異なり咳が数週間以上続く傾向があります。吸入薬などで適切な治療を行っていくことが必要になってきます。

副鼻腔気管支症候群(後鼻漏)

副鼻腔炎(蓄膿症)やアレルギー性鼻炎により、鼻水が喉の奥に流れ込む「後鼻漏(こうびろう)」という状態が続くと、咳の原因になります。この喉の刺激が持続的な咳を引き起こしやすく、特に横になると悪化しやすい傾向があります。原因となる鼻や副鼻腔に対しての治療が必要になってきます。

百日咳(ひゃくにちぜき)

百日咳菌(Bordetella pertussis)という細菌によって起こる感染症で、乾いた咳が発作的に長く続くのが特徴です。特に夜間に咳き込みが強くなる傾向があります。小児だけでなく、ワクチン効果が薄れてくる成人にも発症することがあり、長引く咳の原因として注意が必要です。

慢性咳嗽(8週間以上)

2ヶ月以上にわたって咳や痰が続く「慢性咳嗽」は、感染症以外に原因があることが多く、何らかの基礎疾患が背景にある可能性が高いので、医療機関(特に呼吸器内科)で詳しく評価を受けることが望まれます。

代表的な原因には以下のようなものがあります。

喘息・咳喘息

気道に慢性的な炎症が起きている状態で、風邪をきっかけに咳が長引くことがあります。咳喘息では喘鳴(ゼーゼー音)は伴わないものの、夜間や早朝、運動後に咳が悪化するのが特徴です。通常の風邪とは異なり、自然に治まらず、吸入ステロイドなど喘息に特化した治療が必要になってきます。

逆流性食道炎(GERD)

胃酸が食道や咽頭へ逆流することで、喉や気道が刺激されて咳を引き起こします。典型的には胸やけや呑酸(酸っぱい感じ)などがみられますが、咳だけが主な症状として現れることもあります。食後や横になったときに咳が悪化する場合は、この病気が疑われます。

慢性気管支炎・COPD(慢性閉塞性肺疾患)

長年の喫煙などによって気道が慢性的に炎症を起こし、痰を伴う咳が続く病気です。特に朝方に多く痰が出るのが特徴で、進行すると息切れもみられるようになります。放置すると呼吸機能が低下するため、禁煙とともに適切な治療を受けることが大切になってきます。

間質性肺炎・肺結核

いずれも肺の奥深くに異常が起きる病気で、咳に加えて息切れや体のだるさ、発熱などを伴うことがあります。特に長引く乾いた咳や体重減少、微熱が続く場合には、結核など重大な病気の可能性もあるため、レントゲン検査やCTなど精密検査が必要です。必要に応じて、連携医療機関に検査の依頼をさせていただく場合があります。

このように慢性咳嗽は幅広い病気を鑑別に上げていく必要があります。急性咳嗽と比べて感染症の割合は少なく、感染症以外の病気が原因であることが多いです。

咳や痰が長引くときの対処法

風邪が治っても咳や痰がなかなか止まらないと、つらいものです。長引く咳にはさまざまな原因があり、放っておくと症状が悪化することもあります。医療機関での診断・治療が基本になるのは大前提ですが、日常生活の中でできるセルフケア方法もいくつかあります。

咳や痰が長引く場合には、ぜひ以下のような対処法を試してみてください。

| 具体的な対処法 | コメント |

|---|---|

| 喉を潤す | こまめに水分をとることで、喉の乾燥や痰の粘りを抑えることができます。 |

| のど飴やハチミツをなめる | ハチミツやのど飴には喉をコーティングして炎症を和らげる効果があります(1歳未満の乳児には与えないでください)。 |

| 部屋を加湿する | 乾燥した空気は咳を悪化させる原因になります。加湿器や濡れタオルを活用して、適度な湿度(50〜60%)を保ちましょう。 |

| 刺激物を避ける | たばこや香水、ほこり、強い洗剤などの刺激物は咳を誘発しやすいため、なるべく避けましょう。 |

| 就寝時に枕を高くする | 横になると咳が出やすくなる場合は、頭を少し高くして眠ると楽になることがあります。 |

| 口呼吸を避ける | 口呼吸は喉を乾燥させてしまうため、意識して鼻呼吸を心がけましょう。 |

| 温かい飲み物を飲む | 白湯や緑茶、ハーブティーなどをゆっくり飲むことで、喉と体の両方を温める効果があり、その結果咳や痰の症状を和らげる効果が期待できます。 |

これらの対処法で改善が見られない、あるいは咳や痰が2週間以上続く場合は、単なる風邪ではなく他の病気が隠れている可能性があります。気になる症状があれば、お早めにご相談ください。

咳や痰が長引く場合の

受診のすすめ

咳や痰は「ただの風邪だから」と見過ごされがちですが、長期間続く場合は必ずしも自然に治るとは限りません。特に以下のような場合には、早めの受診が勧められます。

- 咳が3週間以上続いている

- 痰に血が混じる

- 夜間の咳がひどく眠れない

- 痰が粘り気を帯びて黄色や緑色になる

- 息苦しさを伴う

咳や痰の性質、持続期間、発症のきっかけなどを詳しくお伝えいただくことで、診断の助けになります。必要に応じて、胸部レントゲン検査や血液検査、呼吸機能検査などを行い、原因に応じた適切な治療を進めていきます。

まとめ

咳と痰が続く背景には、風邪以外にもさまざまな病気が潜んでいます。特に咳の持続期間(急性・遷延性・慢性)に着目することは診断において非常に有用であり、これによって考えられる原因疾患が異なることには注意が必要です。つらい咳や痰が続いている場合には、ぜひ一度ご相談ください。