高血圧とは

高血圧とは、血管内の血液が常に強い圧力をかけて流れている状態を指します。血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値で表され、一般的に、診察室で測定した際の血圧が、上が140mmHg以上、下が90mmHg以上(ご自宅で測定した家庭血圧では、上が135mmHg以上、下が85mmHg以上)の状態が継続する場合、高血圧と診断されます。

高血圧とは、血管内の血液が常に強い圧力をかけて流れている状態を指します。血圧は「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの数値で表され、一般的に、診察室で測定した際の血圧が、上が140mmHg以上、下が90mmHg以上(ご自宅で測定した家庭血圧では、上が135mmHg以上、下が85mmHg以上)の状態が継続する場合、高血圧と診断されます。

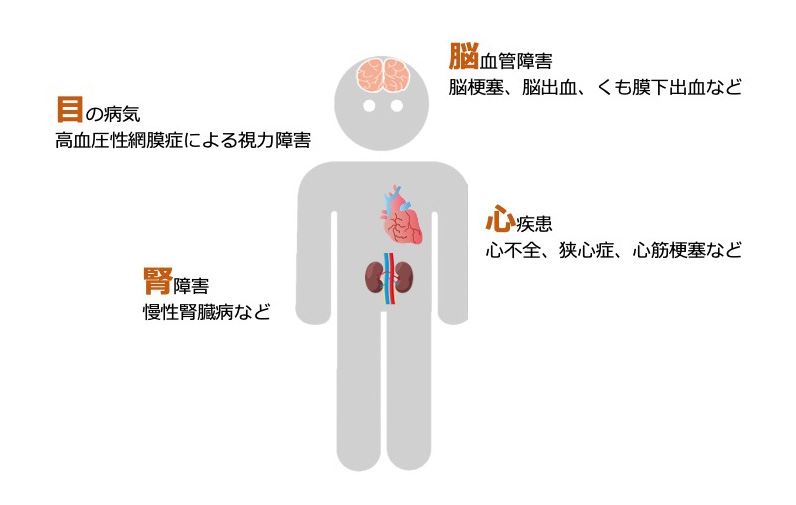

血圧が高い状態が長く続くと、血管が傷みやすくなり、動脈硬化が進行するリスクが高まってしまいます。特に、心臓や脳、腎臓など、血管が豊富で重要な臓器には悪影響を及ぼす可能性が高いため、症状がないからといって放置したままにしておくことは禁物なんです。

高血圧の原因

高血圧の多くは「本態性高血圧」と呼ばれ、明確な原因が特定されないものです。これは生活習慣や遺伝的な要因など、様々な原因が複合的に関わっていると考えられています。一方で、二次性高血圧とは、高血圧になる原因となる病気が背景にあるものをいいます。たとえば、ホルモン異常や薬剤によって引き起こされる高血圧や、腎臓の血管に異常が生じることで生じる腎血管性高血圧などが、例として挙げられます。高血圧のうち、約90%が本態性高血圧で、約10%が二次性高血圧といわれています。

高血圧になりやすい人の特徴

以下のような方は、高血圧になりやすい傾向があります。

- 塩分を摂りすぎる方

- 肥満や運動不足の方

- 飲酒や喫煙の習慣がある方

- ストレスを抱えやすい環境にある方

- 家族に高血圧の人がいる方(遺伝的な要因)

- 中高年・ご年配の方(年齢が上がるにつれて血管が硬くなるため、中高年層は特に注意が必要です。)

高血圧の初期症状

高血圧は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」とも呼ばれるように、自覚症状がほとんど現れないのが特徴です。気づかないうちに進行し、ある日突然、重篤な合併症を引き起こすこともあります。

まれに、以下のような軽い症状が出る場合もありますが、見逃されがちなので、これらの症状にも注意を傾けていく必要があります。

- 朝方の頭痛や頭重感

- 肩こり、動悸、耳鳴り

- 手足のむくみ、疲れやすさ

高血圧の検査・診断

高血圧の診断は、複数回にわたる血圧測定を通じて行います。自宅で測る「家庭血圧」と、診察室で測る「診察室血圧」には差がある場合もあるので、両方とも参考にして判断していきます。

また、合併症のリスク評価のために、血液検査、尿検査、心電図、心臓超音波検査、眼底検査などが行われることもあります。必要に応じて、二次性高血圧の精査も行います。

高血圧を放置するとどうなる?

高血圧をそのままにしておくと、以下のような合併症を引き起こすリスクが高まってしまいますので、注意が必要です。

- 脳血管障害:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など

- 心疾患:心不全、狭心症、心筋梗塞など

- 腎障害:慢性腎臓病など

- 目の病気:高血圧性網膜症による視力障害

これらの病気の中には命に関わったり生活の質を大きく損なってしまうような病気も多いため、これらの合併症を起こす前に、早期から高血圧に対しての対策をしていくことが、とても大切になってきます。

血圧150はやばい?

血圧が「150」と聞くと、「ちょっと高いかも?」と不安になる方もいると思います。実際には、上の血圧(収縮期血圧)が150mmHgを超える状態は、高血圧と診断される範囲に入ります。

すぐに体調が悪くなるわけではないかもしれませんが、「血圧150以上」の状態のまま放っておくと、心臓や脳、腎臓などに負担がかかりやすくなります。特に「症状がないから大丈夫」と思ってしまう方もいますが、高血圧は“静かに進む病気”と言われることがあるように、ある日突然、脳卒中や心筋梗塞などの原因になることもあるのです。

ただし、一度だけ150になったからといって、すぐに薬が必要というわけではありません。まずは生活習慣を見直すことが大切ですが、それでも改善が見られない場合には、以下に示すような治療を検討していく必要があるかと思います。

高血圧の治療

生活習慣の改善が治療の基本

高血圧の治療において最も大切なのは、「日々の生活習慣を見直す」ことです。そこで、次のような取り組みをお勧めします。

食生活の見直し

食生活において一番大事になってくるのが、塩分を控え目にすること(減塩)です。そして、カリウムを意識して摂取していくことも、血圧を適正に保つためには大切になってきます。

食生活において一番大事になってくるのが、塩分を控え目にすること(減塩)です。そして、カリウムを意識して摂取していくことも、血圧を適正に保つためには大切になってきます。

減塩

高血圧がある場合には、1日6g未満を目標にすることが望まれます。しかしながら、日本人は1日11gほど摂取していることが統計上わかっています。なので、高血圧をお持ちの方は、意識して普段の食生活を見直してみることが必要となってきます。

高血圧がある場合には、1日6g未満を目標にすることが望まれます。しかしながら、日本人は1日11gほど摂取していることが統計上わかっています。なので、高血圧をお持ちの方は、意識して普段の食生活を見直してみることが必要となってきます。

【日常生活でできる、減塩のポイント】

|

項目 |

実践ポイント |

補足説明 |

|---|---|---|

|

調味料の使い方 |

醤油・味噌は「かける」より「つける」 |

使用量が自然と減り、塩分もカットできます。 |

|

味付け |

酢・レモン・香辛料で風味アップ |

塩味に頼らず、満足感のある味付けが可能になります。 |

|

出汁の活用 |

だしをしっかりとる |

うま味成分によって、薄味でもおいしく感じられます。 |

|

食品選び |

加工食品・漬物は控えめに |

ハム・ソーセージ・インスタント食品などは高塩分食品なので、なるべく減らしましょう。 |

|

麺類のスープ |

スープは飲み干さない |

ラーメンやうどんの汁には多くの塩分が含まれています。 |

|

表示をチェック |

食品の栄養表示を確認する |

「食塩相当量」の欄をチェックして、商品選びを工夫しましょう。 |

|

自炊の習慣 |

手作りを心がける |

自分で味を調整でき、塩分管理がしやすくなります。 |

カリウムを意識して摂取する

減塩を意識するうえで、単に塩分の摂取量を減らすだけでなく、体内の余分な塩分を排出する「カリウム」の働きにも注目することが大切です。カリウムには、腎臓からナトリウムを体の外へ排出する作用があり、血圧の上昇を抑える効果が期待できます。つまり、カリウムをしっかりとることで、減塩の効果をより高めることができるのです。

カリウムは、野菜や果物、いも類、豆類、海藻類などに多く含まれており、日常の食事の中で自然に取り入れることができます。たとえば、ほうれん草や里芋、バナナ、アボカド、納豆、ひじきなどは、カリウムが豊富な代表的な食材です。これらを毎日の食事に少しずつ取り入れるだけでも、塩分対策に役立ちます。

ただし、腎臓の働きが低下している方は、体内にカリウムがたまりやすくなるため、カリウムの過剰摂取がかえって危険となる場合もあります。腎疾患のある方や、医師から指示を受けている方は、カリウムの摂取量について必ず医療機関で相談するようにしましょう。

高血圧にコーヒーはいい?

高血圧の方にとって、コーヒーを飲んでもよいのかは気になるポイントです。結論から言うと、「飲み方に気をつければ、必ずしも控える必要はありません」。

高血圧の方にとって、コーヒーを飲んでもよいのかは気になるポイントです。結論から言うと、「飲み方に気をつければ、必ずしも控える必要はありません」。

コーヒーに含まれるカフェインには、一時的に血圧を上げる作用があります。ただし、これは一過性のもので、普段からコーヒーを飲んでいる人では、体が慣れてしまい、血圧に大きな変化は起こらないことも多いと思われます。

また、コーヒーにはポリフェノールなどの抗酸化成分も含まれており、適量であれば、血管の健康に役立つ可能性もあると考えられています。

ただし、注意が必要な点もあります。たとえば、

- 飲みすぎ(1日3杯以上など)は、血圧や心拍数に影響する可能性があります。

- 夜遅くのコーヒーは睡眠の質を下げ、間接的に血圧を悪化させる原因にもなり得ます。

- 砂糖やクリームの入れすぎは、余計なカロリーや脂質・糖分を摂ることになり、生活習慣病を進める恐れがあります。

つまり、1日1〜2杯を目安に、ブラックまたは低糖で楽しむ範囲であれば、無理に避ける必要はないと思います。心配な場合には、ご自身の体質や他の持病をふまえ、ぜひ一度相談してみてください。

適度な運動

ウォーキングなどの有酸素運動を週に数回実施することも大切です。有酸素運動は、酸素をつかって脂肪を燃焼させる働きがあるため、体脂肪の減少や高血圧に効果があるとされています。

体重管理

体重が増えると、心臓や血管にかかる負担も増えてしまい、血圧が上がりやすくなってしまいます。そのため、適正体重を維持することも、大切なことです。

禁煙

タバコを吸うことで、血管が収縮し、血圧が上昇しやすくなったり、動脈硬化が進行しやすくなってしまいます。また、喫煙習慣を続けることによって、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な合併症のリスクを上げてしまいます。そのため、禁煙をするということは、とても大切になってきます。

節酒

アルコール習慣も、血圧を上げる原因になります。ある程度適量を守れば、血圧への影響は最小限に抑えられるため、お酒は適度に抑える、節酒が望ましいです。

ストレス管理

ストレスが溜まった状態が続くと、血管が収縮し、血圧が上がりやすくなります。そのため、十分な睡眠を確保したり、リラックスの時間を確保することが、大切になってきます。

薬物療法

生活習慣の見直し、改善を行っただけでも十分に血圧が下がらない場合には、薬を使って血圧を下げていく治療を行っていきます。血圧目標値については、診察室血圧では130/80 mmHg、 家庭血圧では125/75 mmHg未満を目標にしていきます。

代表的な薬を、以下の表にまとめます。

|

薬の種類 |

作用 |

主な副作用 |

|---|---|---|

|

カルシウム拮抗薬 |

血管を広げて血圧を下げる |

顔のほてり、むくみ、動悸 |

|

ARB・ACE阻害薬 |

血圧を下げ、腎臓を守る |

空咳(ACE阻害薬)、血中カリウム増加 |

|

利尿薬 |

塩分・水分を排出し血圧を下げる |

頻尿、脱水、低カリウム血症 |

|

β遮断薬 |

心臓の負担を減らし血圧を下げる |

脈が遅くなる、だるさ、手足の冷え |

(※)ACE阻害薬:アンジオテンシン変換酵素阻害薬、ARB:アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

これらの薬剤は、患者さんの年齢や体質、他の病気の有無に合わせて、薬の種類や量を調整していきます。降圧薬は、症状を取るためではなく、将来の合併症を防ぐために使うものです。継続して内服することが大切になってきます。

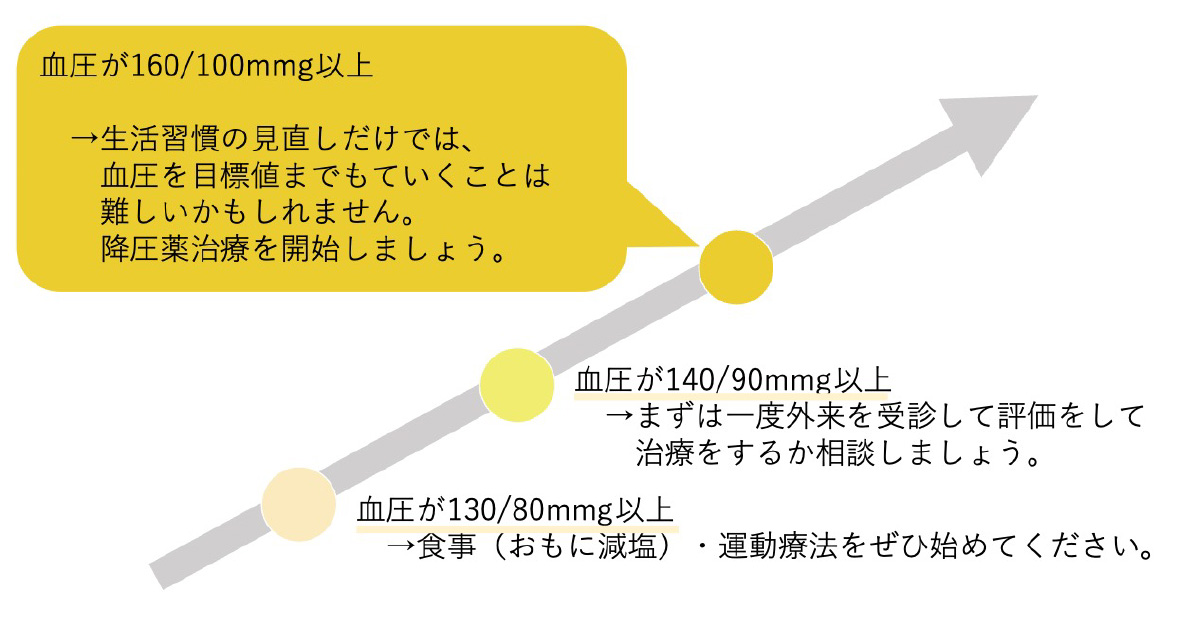

血圧がどのくらいになったら薬を飲むべきか?

高血圧に対して、どのくらいになったら薬を飲むべきかどうか、悩まれることも多いと思います。

そこで、わかりやすい目安をまとめておきますので、参考にしてみてください。

高血圧の予防

高血圧に至る前に生活習慣をしっかりと見直し、改善できそうなところがあれば改善してみることで、高血圧にまで至らずに予防できることも多いです。特に、また、ご家庭で毎日血圧測定をすることを習慣づけることも、予防の一環として非常に効果的だと思います。

高血圧症に関するよくある質問

高血圧は自覚症状がなくても治療が必要ですか?

はい。高血圧は自覚症状がほとんどないまま進行します。 放置すると脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高まるため、 症状がなくても治療をすることが大切です。

健診で血圧が高いと言われましたが、受診したほうがいいですか?

一時的な上昇のこともありますが、繰り返し高い場合は受診をおすすめします。 家庭血圧の確認や必要な検査を行うことで、 本当に治療が必要かを判断していきます。

高血圧を放置するとどんな病気につながりますか?

脳梗塞・脳出血、心筋梗塞、心不全、腎臓病などの原因になります。 「血管に関連した病気」を静かに進めてしまうのが高血圧の怖さです。

生活習慣の改善だけで血圧は下げられますか?

軽度の高血圧では、減塩・運動・体重管理で改善することもあります。 ただし、数値や合併症によっては薬物治療が必要になる場合もあります。

高血圧の治療は一度始めたら一生続きますか?

状態によっては薬を減らしたり中止できる場合もあります。 自己判断で中断せず、定期的に医師と相談通院しながら、治療方針を相談していきましょう。