- 咳喘息とは

- 咳喘息の原因

- 咳喘息の初期症状

- 咳喘息になりやすい人

- 咳喘息の検査・診断

- 咳喘息の治療

- 予防と日常生活の工夫

- 咳が続くときは、早めの受診を

- 咳喘息に関連するよくある質問

- 咳喘息に関連するページ

咳喘息とは

咳喘息(せきぜんそく)は、気管支喘息とは異なり、ゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴や強い息苦しさを伴わず、「乾いた咳」だけが長期間続く呼吸器疾患です。咳が8週間以上続く状態を「慢性咳嗽(まんせいがいそう)」と呼びますが、この慢性咳嗽の原因の中で、最も頻度が高いのが咳喘息ということが知られています。

風邪が治ったあとにも咳だけが数週間以上も続いたり、夜間や明け方に悪化するという特徴があります。一見すると軽い咳のように見えますが、放置しておくと慢性化したり、後に典型的な気管支喘息へ移行するケースもあるので、早期から治療介入をしていくことが大切になってきます。

咳喘息の原因

咳喘息は、「気道の慢性的な炎症」によって「気道が過敏になり」、その結果として軽い刺激でも咳が続いてしまう病気です。咳喘息では、花粉、ハウスダスト、ウイルス感染、寒冷空気、たばこの煙などが引き金となって、気管支に炎症が起こった状態が続いてしまうため、少しの刺激でも咳が出やすくなってしまうのです。

背景にあるのが、気道過敏性、つまり、気道が敏感になっている状態です。たとえば、冷たい空気を吸ったり、香水のにおいをかいだり、運動したりしただけで咳が出るような方は、気道過敏性が高いと考えられます。この過敏性は、先ほど述べた「気道の炎症」が長引くことによって起こると考えられています。

咳喘息の初期症状

咳喘息の主な症状は、持続する乾いた咳(痰を伴わない咳)です。特に夜間から早朝にかけて咳が強くなることが多く、睡眠の質を低下させる原因にもなります。また、笑ったときや会話中、冷たい空気を吸ったときなどに咳が出やすいのも特徴のひとつです。喘鳴や息苦しさが目立たないため、風邪の後遺症や喉の炎症と誤認されることもあり、診断が遅れるケースもあります。

咳喘息になりやすい人

咳喘息は、アレルギー体質のある人や、過去に気管支炎を繰り返した経験がある人に多く見られます。また、家族に喘息やアレルギー性疾患のある方、季節の変わり目に風邪をひきやすい方、寒暖差の影響を受けやすい方も注意が必要です。喫煙者や受動喫煙環境にある人、職業上ホコリや化学物質にさらされることが多い人も、発症リスクが高くなる傾向があります。

咳喘息の検査・診断

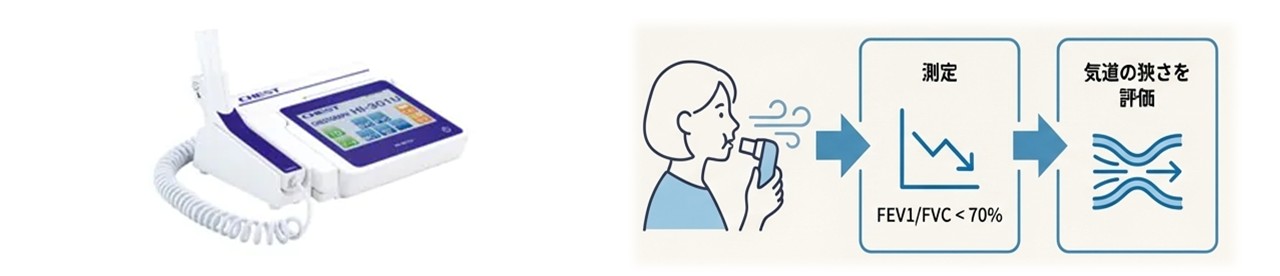

咳喘息の診断には、まず問診による症状の確認が重要です。続いて、気管支喘息の評価と同様にして、呼吸機能検査(スパイロメトリー)や呼気NO測定、アレルギー検査(血液検査や皮膚テスト)などが行われることがあります。

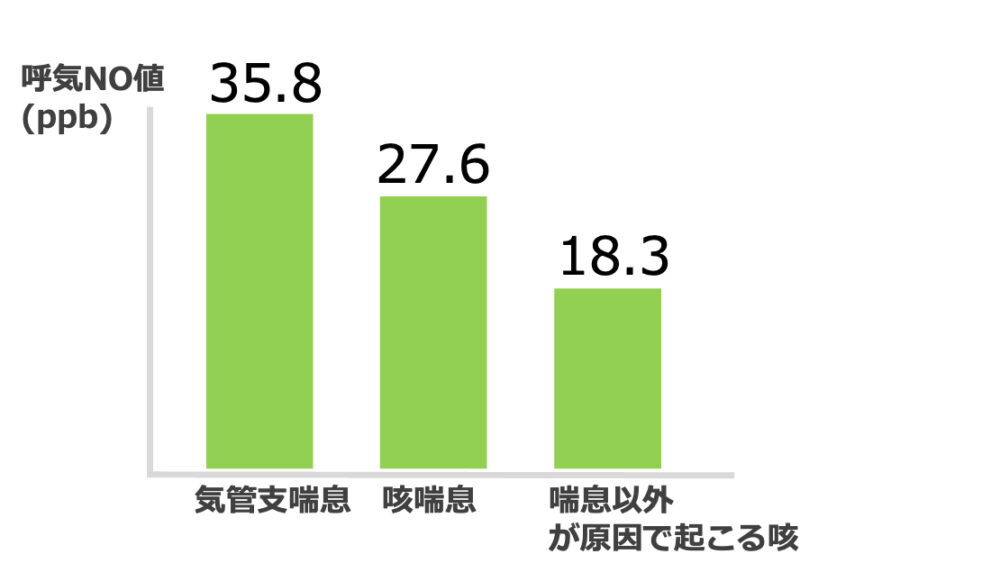

なお、呼気NO値については、院長が名古屋市立大学病院勤務時代に行った臨床研究(Asano, et al. Diagnostic utility of fractional exhaled nitric oxide in prolonged and chronic cough according to atopic status. Allergol Int. 2017 Apr;66(2):344-350.)において、喘息や咳喘息による咳の患者では、それ以外の原因で起こる咳の患者に比べて、呼気NO値が高くなる傾向になることを論文で発表しています。

また、肺の画像診断(胸部X線)や感染症の除外も併せて実施され、他の病気との鑑別診断が行われます。

診断の決め手の一つとして大切なのが、治療に対する反応性です。吸入ステロイド薬などの抗炎症治療、気管支拡張薬の吸入により、咳が改善するかどうかという「治療的診断」が、診断においてはとても重要になってきます。

咳喘息の治療

咳喘息の治療の基本は、気管支喘息と同様に気道の炎症を抑えることです。第一選択となるのは、吸入ステロイド薬の定期的な使用で、これにより気道の過敏性を抑えることが期待できます。また、必要に応じて気管支拡張薬ロイコトリエン受容体拮抗薬などが併用されることもあります。

治療薬にはそれぞれ、吸入剤、内服薬などの種類がありますが、基本となるのは吸入剤となります。

治療薬にはそれぞれ、吸入剤、内服薬などの種類がありますが、基本となるのは吸入剤となります。

吸入剤において、気道の病気に対して薬剤を直接肺に届けるための器具を「吸入デバイス」といいます。吸入デバイスには、主にpMDI(加圧式定量吸入器)とDPI(ドライパウダー吸入器)の2種類があります。それぞれに特徴があるため、患者さんの状態や特性に応じた使い分けが大切になってきます。

吸入デバイスの種類

|

項目 |

pMDI |

DPI |

|---|---|---|

|

吸入の仕組み |

pMDIは、ボンベから薬剤が霧状に噴霧されるタイプの吸入器です。吸入時にボンベを押す動作と吸い込むタイミングを合わせる必要があるため、使用にはある程度のコツが必要です。 |

DPIは、吸う力を利用して薬剤を粉末のまま吸入するタイプのデバイスです。ボンベを押す必要はなく、患者さんの吸気力で薬を肺まで届けます。 |

|

種類 |

キュバール、オルベスコなど

|

フルタイドディスカス、パルミコートタービュヘイラー、アニュイティエリプタなど

|

|

吸気力 |

弱くても使用可能(特にスペーサー併用時) |

一定以上の吸気流量が必要 |

|

操作性 |

タイミング合わせが必要 |

簡単な操作が多い |

|

主な対象 |

高齢者・小児・吸気力の弱い人向き |

成人・吸気力のある人向き |

①吸入ステロイド薬(ICS)

咳喘息治療の一番基本となる薬剤です。毎日使うことで、「気道の炎症を抑える」効果を発揮します。

なお、吸入ステロイドを吸入する場合、のどに付着したまま放置すると、のどの違和感、声枯れ、口内炎、口腔カンジダなどの原因になることが知られていますので、吸入後はしっかりとうがいすることが大切になってきます。

【吸入ステロイド(ICS)の種類】

|

製品名 |

成分名 |

吸入デバイス |

|---|---|---|

|

フルタイドディスカス |

フルチカゾンプロピオン酸エステル |

DPI(ディスカス) |

|

フルタイドエアゾール |

フルチカゾンプロピオン酸エステル |

pMDI |

|

キュバール |

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル |

pMDI |

|

パルミコートタービュヘイラー |

ブデソニド |

DPI(タービュヘイラー) |

|

オルベスコ |

シクレソニド |

pMDI |

|

アニュイティ |

フルチカゾンフランカルボン酸エステル |

DPI(エリプタ) |

②長時間作用型β2刺激薬(LABA)

気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。吸入ステロイドと組み合わせて(配合剤として)使われることが多いです。「症状を楽にする」効果が期待できます。

【吸入ステロイド(ICS)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)の配合剤】

|

製品名 |

吸入ステロイド(ICS) |

β2刺激薬(LABA) |

吸入デバイス |

用法例 |

|---|---|---|---|---|

|

アドエア |

フルチカゾンプロピオン酸エステル |

サルメテロール |

DPI(ディスカス)/pMDI |

1日2回吸入 |

|

シムビコート |

ブデソニド |

ホルモテロール |

DPI(タービュヘイラー) |

1日2回吸入(SMART可能) |

|

レルベア |

フルチカゾンフランカルボン酸エステル |

ビランテロール |

DPI(エリプタ) |

1日1回吸入 |

|

フルティフォーム |

フルチカゾンプロピオン酸エステル |

ホルモテロール |

pMDI |

1日2回吸入 |

③ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)

飲み薬タイプで、アレルギーによる炎症をおさえる効果があります。

製品名:シングレア、キプレス、オノン

④テオフィリン系薬剤

テオフィリン系薬剤は、気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。

製品名:ユニフィル、テオドールなど

⑤短時間作用型β2刺激薬(SABA)

急に苦しくなったときに使う「発作止め」の吸入薬です。常用は避け、必要な時だけ使用します。

急に苦しくなったときに使う「発作止め」の吸入薬です。常用は避け、必要な時だけ使用します。

製品名:メプチンエア(pMDI)

⑥抗コリン薬

長時間作用型β2刺激薬(LABA)と同じく、気管支を広げて呼吸を楽にする薬です。吸入ステロイドやLABAと組み合わせて(配合剤として)使われることが多いです。「症状を楽にする」効果が期待できます。

|

製品名 |

成分(ICS + LABA + 抗コリン薬) |

吸入デバイス |

用法例 |

|---|---|---|---|

|

ビレーズトリエアロスフィア |

ベクロメタゾン(ICS)+ホルモテロール(LABA)+グリコピロニウム(抗コリン薬) |

pMDI(エアロスフィア) |

1回2吸入、1日2回 |

|

エナジア吸入用カプセル |

フルチカゾン(ICS)+ビランテロール(LABA)+ウメクリジニウム(抗コリン薬) |

DPI(ブリーズヘラー) |

1回1カプセル、1日1回 |

|

テリルジー100エリプタ |

フルチカゾンフエロアート(ICS)+ビランテロール(LABA)+ウメクリジニウム(抗コリン薬) |

DPI(エリプタ) |

1回1吸入、1日1回 |

予防と日常生活の工夫

咳喘息の症状を抑えたり再発を防ぐためには、生活環境の見直しも欠かせません。

咳喘息があり、咳が長引いている際には、以下のようなことにも注意をしてみてください。

|

項目 |

工夫・注意点 |

|---|---|

|

室内環境 |

ほこりやダニを減らすため、こまめな掃除や換気を行う。空気清浄機の活用も◎。 |

|

タバコ |

禁煙は必須になります。受動喫煙も咳を悪化させるため注意してください。 |

|

香り・刺激物 |

香水、芳香剤、線香、強い洗剤などの刺激を避けることも大切です。 |

|

気温の変化 |

冷たい空気や急な温度差が咳を誘発しますのでマスクやマフラーで保護をすることも効果的です。 |

|

運動 |

運動で咳込みがひどくなる場合には、激しい運動は控え、医師の指導のもと適度な運動を心がけるようにしてください。 |

|

ストレス |

ストレスや疲労は悪化要因となりますので、十分な休養とリラックスを心がけることも大切です。 |

咳が続くときは、早めの受診を

「風邪は治ったはずなのに咳だけが何週間も止まらない」「夜中や朝方に咳き込んで目が覚める」「人と話すだけで咳が出て困る」といった症状がある場合、咳喘息の可能性があります。咳喘息は、早期に適切な治療を受けることで、症状の改善だけでなく、将来的な気管支喘息への移行を防ぐことにもつながります。なので、咳が長引いている場合には、ぜひ一度ご相談ください。

咳喘息に関するよくある質問

咳喘息とはどんな病気ですか?

咳喘息は、喘鳴(ゼーゼー音)や息苦しさはなく、 「咳だけが長く続く」のが特徴の喘息の一種です。 夜間や早朝に咳が出やすい傾向があります。

風邪の咳と咳喘息の違いは何ですか?

風邪の咳は通常1〜2週間で自然に改善します。 一方、咳喘息は3週間以上続くことが多く、 会話・運動・冷たい空気で咳が悪化するのが特徴です。

咳喘息は放っておくとどうなりますか?

治療せずに放置すると、気道の炎症が進行し、 気管支喘息へ移行することがあります。 咳が続く場合は早めの診断と治療が大切です。

咳喘息の治療はどのくらい続ける必要がありますか?

症状が改善しても、一定期間は治療を継続することが大切です。 途中でやめてしまうと咳が再発しやすくなるため、 治療終了のタイミングは医師と相談して決めましょう。