- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺気腫とは

- COPD(肺気腫)の原因

- COPD(肺気腫)の症状と経過

- COPD(肺気腫)の検査・診断方法

- COPD(肺気腫)の治療の基本

- 日常生活における予防と対策

- まとめ

- COPDに関連するよくある質問

- COPDに関連するページページ<

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

・肺気腫とは

肺気腫は、慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:COPD)と総称される病気の一つで、主に喫煙を背景に、肺の構造が壊れて呼吸機能が徐々に低下していく病気です。肺の中にある「肺胞」と呼ばれる小さな袋状の構造が壊れることで、酸素と二酸化炭素の交換効率が低下し、息切れや慢性的な咳などの症状が現れます。進行すると、日常生活においても呼吸が苦しくなり、階段の昇降や少しの動作でも疲労を感じるようになります。

肺気腫は、慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease:COPD)と総称される病気の一つで、主に喫煙を背景に、肺の構造が壊れて呼吸機能が徐々に低下していく病気です。肺の中にある「肺胞」と呼ばれる小さな袋状の構造が壊れることで、酸素と二酸化炭素の交換効率が低下し、息切れや慢性的な咳などの症状が現れます。進行すると、日常生活においても呼吸が苦しくなり、階段の昇降や少しの動作でも疲労を感じるようになります。

COPD(肺気腫)の原因

COPD(肺気腫)の最大の原因は、長期にわたる「喫煙」です。タバコの煙に含まれる有害物質が気道と肺胞に慢性的な炎症を引き起こし、その結果として肺の弾力が失われ、呼吸がしづらくなっていきます。喫煙以外にも、大気汚染や工場などでの粉じん・化学物質への曝露、室内暖房の煙なども、COPDのリスク要因になります。また、まれにα1-アンチトリプシン欠乏症という遺伝的な要因が関連していることもあります。

COPD(肺気腫)の症状と経過

初期には「息が上がりやすい」「朝に痰がからむ」「咳が続く」など、風邪と見分けがつきにくい軽度な症状が現れます。特に運動時の息切れや呼吸困難感には注意が必要です。進行するにつれて、安静時にも呼吸が苦しくなったり、日常生活の動作すら困難になることがあります。特に冬季や感染症の流行時には悪化(増悪)しやすく、入院が必要になることもあります。

COPD(肺気腫)の

検査・診断方法

COPDの診断には、まず問診で生活習慣や症状の経過を確認し、胸部の聴診を行います。そのうえで、呼吸機能検査を行って、呼吸のしづらさの程度を評価します。

呼吸機能検査

(スパイロメトリー)

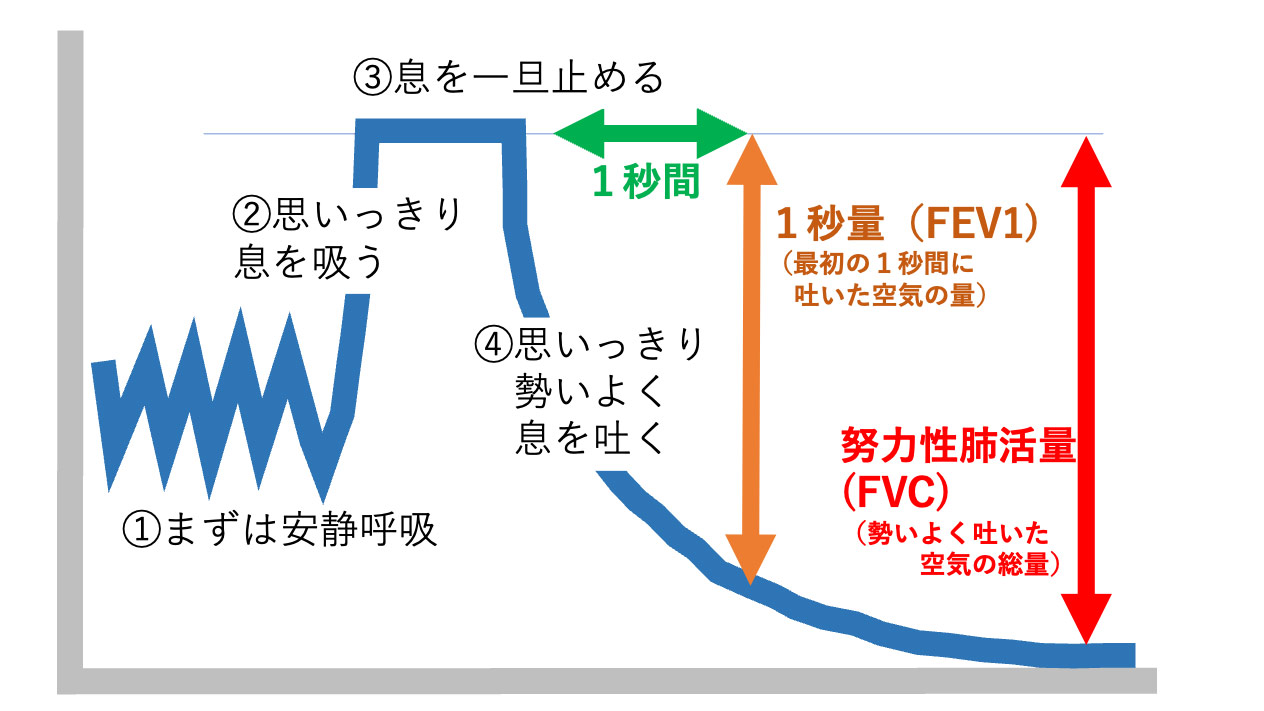

呼吸機能検査(肺機能検査)は、肺の働きや空気の流れを調べる検査で、COPDの診断や重症度の判断に役立ちます。

呼吸機能検査(肺機能検査)は、肺の働きや空気の流れを調べる検査で、COPDの診断や重症度の判断に役立ちます。

特に重要なのが「1秒量(FEV1)」と「1秒率(FEV1/FVC)」という指標です。

|

1秒量(FEV₁) |

思いきり息を吐いたとき、最初の1秒間で吐き出せる空気の量です。肺気腫があると、この値が少なくなります。 |

|---|---|

|

1秒率(FEV₁/FVC) |

肺にある空気のうち、最初の1秒で何%吐き出せたかを示します。肺気腫ではこの割合が低くなるのが特徴です。 |

1秒率が70%未満だと、「気流制限あり」と判定されます。「1秒率が70%未満」という基準は、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断基準として用いられています。

さらに、胸部X線検査やCTスキャンを行うことで、肺胞の破壊状態や肺の過膨張の有無を把握できます。

COPD(肺気腫)の治療の基本

COPDは、完治が難しい病気ですが、症状の進行を抑えたり、症状を軽減すること、そして急激に呼吸状態が悪くなる急性増悪を防ぐために、適切な指導が必要になってきます。

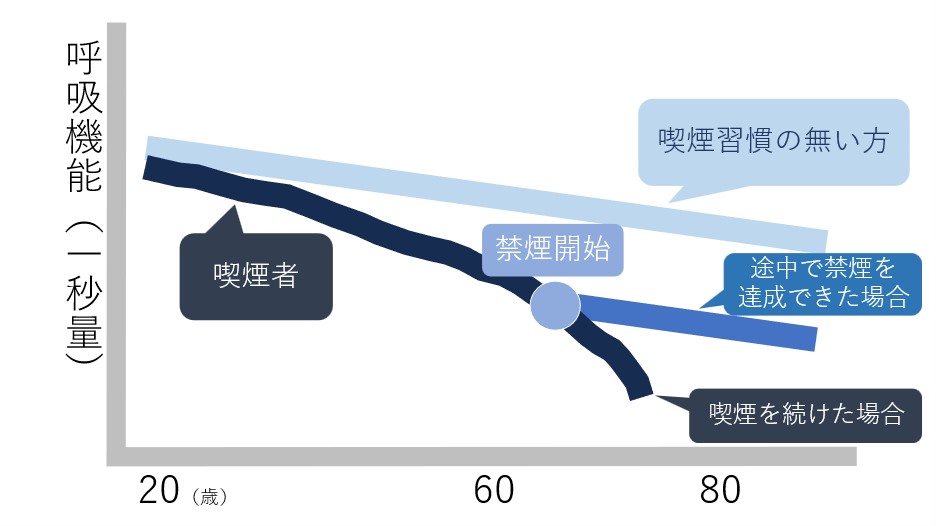

①禁煙

治療の柱となるのは、とにかく「禁煙」です。タバコの煙によって、治療の効果が出にくくなるだけでなく、喫煙を続けることで、1秒量の低下が速くなることがわかっています。一方で、たとえ喫煙習慣がある方でも、禁煙を達成できれば、その後の1秒量の低下スピードを遅らせることは可能です。なので、「すでにタバコを吸ってしまっているから、今さら禁煙しても無駄だ」ということは決してありません。どのタイミングにおいても、禁煙をすることは、とても大切なことなんです。

②薬物療法

薬物療法としては、気管支を広げる吸入薬(長時間作用型β2刺激薬や抗コリン薬)を使用して、呼吸のしやすさを改善していくことが基本となります。また、進行した症例では、在宅酸素療法が必要となることもあります。

|

薬剤分類 |

代表的製品名 |

吸入デバイス |

|---|---|---|

|

LAMA(長時間作用性抗コリン薬) |

スピリーバ |

ハンディヘラー/レスピマット |

|

シーブリ |

ブリーズヘラー |

|

|

エンクラッセ |

エリプタ |

|

|

エクリラ |

ジェヌエア |

|

|

LABA(長時間作用性β2刺激薬) |

オンブレス |

ブリーズヘラー |

|

オーキシス |

タービュヘイラー |

|

|

セレベント |

ディスカス |

|

|

LABA+LAMA(2剤配合) |

ウルティブロ |

ブリーズヘラー |

|

アノーロ |

エリプタ |

|

|

スピオルト |

レスピマット |

|

|

ビベスピ |

エアロスフィア |

|

|

ICS + LABA + LAMA(3剤配合薬) |

テリルジー |

エリプタ |

|

ビレーズトリ |

エアロスフィア |

|

|

エナジア |

ブリーズヘラー |

- LAMA(Long-acting muscarinic antagonist):長時間作用性抗コリン薬。副交感神経をブロックして気管支を拡げます。

- LABA(Long-acting β2–agonist):長時間作用性β2刺激薬。交感神経を刺激して気管支を拡げます。

- ICS(Inhaled Corticosteroid):吸入ステロイド。炎症を抑える薬剤で、主に喘息との合併例や重症例に使用します。

COPDでは、まずLAMA単剤またはLABA単剤から開始し、効果不十分であれば併用、さらに重症例ではICSを加えた三剤併用が検討されます。

日常生活における予防と対策

肺気腫の悪化を防ぐためには、生活環境の見直しと体調管理が不可欠です。まずは禁煙を徹底し、受動喫煙も避けることが大切になってきます。

肺気腫の悪化を防ぐためには、生活環境の見直しと体調管理が不可欠です。まずは禁煙を徹底し、受動喫煙も避けることが大切になってきます。

また、定期的に運動を行い、筋力と心肺機能を維持することも大切になってきます。ただし、無理のない範囲で行い、呼吸困難を感じたら中止するようにしてください。

さらに、感染症の予防のため、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種も推奨されています。

まとめ

COPDは進行性の病気ですが、できるだけ早期から治療介入をすることが、将来的な呼吸機能の保持に、とても大きな影響を与えます。喫煙歴があり、息切れや咳が気になる方は、ぜひ一度当院へご相談ください。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺気腫に関するよくある質問

加齢による息切れとの違いは何ですか?

年齢による息切れは運動時のみですが、 COPDでは日常動作でも息切れが出やすく、徐々に進行するのが特徴です。

喫煙をやめればCOPDは治りますか?

完全に元の肺に戻ることはありませんが、 禁煙により進行を抑えたり、ある程度症状を軽くすることはできます。

咳や痰だけでも受診したほうがいいですか?

はい。長引く咳や痰はCOPDの初期症状のことがあります。 早期発見・早期治療が将来の息切れを防ぐことにつながります。

どのような検査でCOPDはわかりますか?

呼吸機能検査(スパイロメトリー)や胸部レントゲンなどで診断します。 症状が軽いうちでも検査を受けることが大切です。