- 食物アレルギーとは

- 食物アレルギーの原因となる食品

- 食物アレルギーになりやすい人

- 食物アレルギーの初期症状と重篤な反応

- 食物アレルギーの検査・診断

- 食物アレルギーの治療

- 予防と日常生活での注意点

- まとめ

食物アレルギーとは

私たち人間の体には、有害な細菌やウイルスなどの、いわゆる病原体から体を守る「免疫」という働きが存在します。食物アレルギーは、この「免疫」というシステムが、本来は体にとって害のないはずの「食べ物」に対して、過敏に反応してしまった状態のことをいいます。食物アレルギーというのは、ごくわずかな量でもアレルギー反応が現れることがあります。また、年齢や体質によって症状の現れ方や重症度も異なります。乳児や幼児に多い印象がありますが、成人になってから突然発症することもあるので、どの年代でも注意が必要です。

私たち人間の体には、有害な細菌やウイルスなどの、いわゆる病原体から体を守る「免疫」という働きが存在します。食物アレルギーは、この「免疫」というシステムが、本来は体にとって害のないはずの「食べ物」に対して、過敏に反応してしまった状態のことをいいます。食物アレルギーというのは、ごくわずかな量でもアレルギー反応が現れることがあります。また、年齢や体質によって症状の現れ方や重症度も異なります。乳児や幼児に多い印象がありますが、成人になってから突然発症することもあるので、どの年代でも注意が必要です。

食物アレルギー

昔はなかった?

「最近の子はすぐアレルギーになる」と感じる方もいるかもしれません。実際、「昔は食物アレルギーなんて聞いたことがなかった」と言われることも、よくあります。

しかしながら、本当に“昔はなかった”わけではありません。今よりも医療が進んでいなかったため、症状の原因がアレルギーと分からずに見過ごされていたケースが多かったものと思われます。たとえば、食後にじんましんが出たり、お腹をこわしたり、ひどいときは意識を失うようなことがあっても、それが食べ物によるアレルギー反応とは知られていませんでした。

また、今はアレルギーの検査方法や知識が増えたことで、正しく診断されるようになっています。その結果、アレルギーの人が増えたように見えるのです。

さらに、現代は衛生的な生活環境が整っている分、免疫の働き方が変わり、アレルギーを起こしやすくなっているという考え方もあります。

つまり、昔と今では「アレルギーの見つけ方」や「暮らしの環境」が違うため、食物アレルギーが“増えたように見える”ということなのです。

食物アレルギーの

原因となる食品

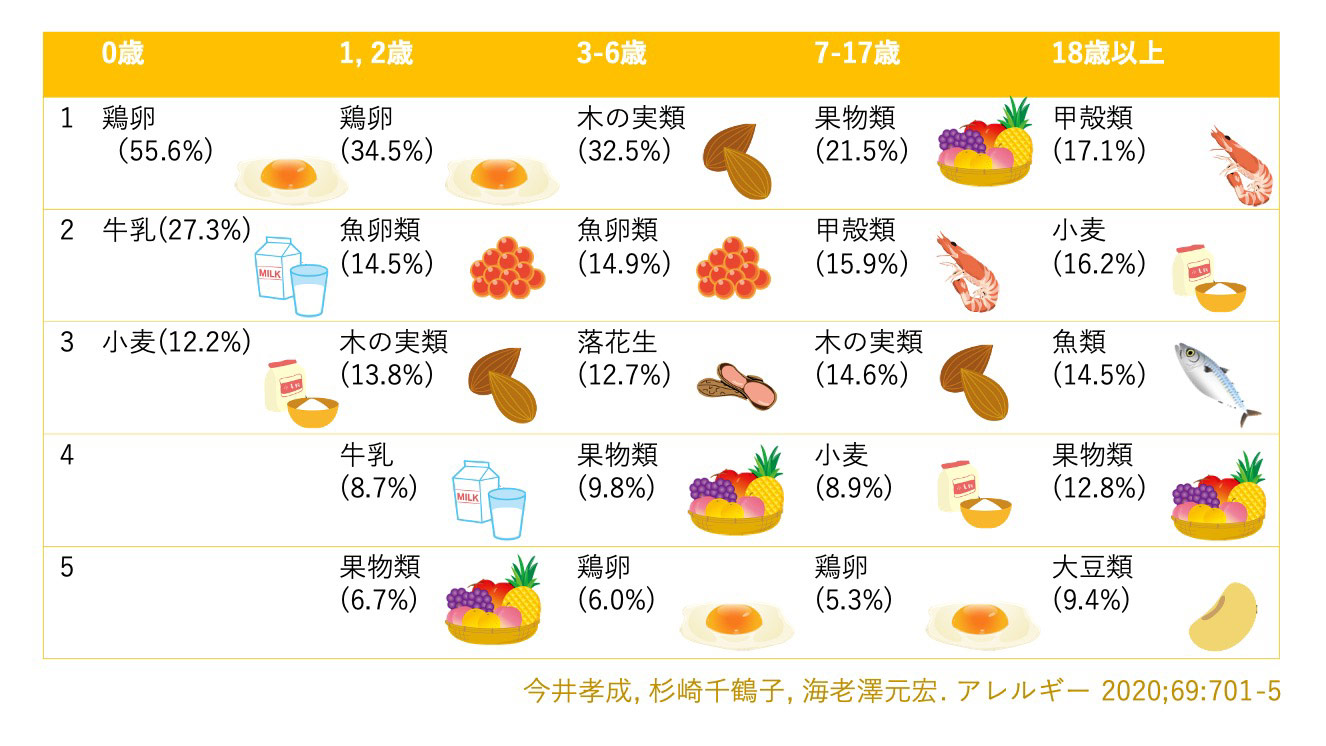

アレルギーの原因となる食品は多岐にわたります。特に注意が必要なのは、卵、牛乳、小麦、そば、ピーナッツ、甲殻類(えび・かに)などです。これらは「特定原材料」として食品表示の義務対象となっており、加工食品などで確認することが可能です。ただし、アレルギー反応は個人差が大きく、他の食材でも症状が現れることがあるため、注意が必要です。

食物アレルギーの原因は、年齢によって傾向が異なります。特に乳幼児期に多く見られますが、成長とともに変化することもあります。

食物アレルギーに

なりやすい人

アレルギー体質のある方、家族にアレルギー疾患を持つ人がいる場合には、食物アレルギーを発症しやすい傾向があります。また、アトピー性皮膚炎や喘息など、他のアレルギー疾患を併発している人も注意が必要です。小児期に一時的にアレルギーが出ても、成長とともに自然に治るケースもありますが、大人になってから突然発症する場合もあるため、年齢に関係なく自己管理が求められます。

食物アレルギーの

初期症状と重篤な反応

食物アレルギーの症状は、食後すぐに現れることが多く、早いと数分以内、遅くても数時間以内に反応が出るのが一般的です。主な症状には、皮膚のかゆみやじんましん、唇やまぶたの腫れ、腹痛、吐き気、下痢、咳などがあります。重症の場合、血圧の低下や意識障害、呼吸困難などを伴う「アナフィラキシーショック」に至ることもあり、命に関わることもあります。

食物アレルギーの症状は、食後すぐに現れることが多く、早いと数分以内、遅くても数時間以内に反応が出るのが一般的です。主な症状には、皮膚のかゆみやじんましん、唇やまぶたの腫れ、腹痛、吐き気、下痢、咳などがあります。重症の場合、血圧の低下や意識障害、呼吸困難などを伴う「アナフィラキシーショック」に至ることもあり、命に関わることもあります。

食物アレルギーの

検査・診断

食物アレルギーが疑われる場合は、まずは詳細な問診が不可欠になります。「いつ」、「なにを」「どのくらいの量」、食べたのか、そして、食べてから「どのくらいの時間」で「どのような症状」が出てきたのか、などを確認していくことが大切になってきます。

食物アレルギーが疑われる場合は、まずは詳細な問診が不可欠になります。「いつ」、「なにを」「どのくらいの量」、食べたのか、そして、食べてから「どのくらいの時間」で「どのような症状」が出てきたのか、などを確認していくことが大切になってきます。

そして、問診である程度疑わしい食べ物を絞り込んだら、今度は必要に応じてアレルギー検査をしていきます。当院では血液検査(特異的IgE抗体測定;View 39など)を行ってアレルゲンの特定を目指していきます。必要に応じて、専門医療機関に紹介して経口負荷試験を行うこともあります。ただし、経口負荷試験は、重篤な症状を引き起こす可能性があるため、入院管理ができる医療機関で慎重に実施されることがほとんどです。

アレルギー検査のための血液検査:View39(特異的IgE抗体検査)

- 静脈採血で、39項目ものアレルゲンを一度に調べることができる血液検査です。花粉・ハウスダスト・ダニ・動物・食物など、幅広い原因検索が可能です。

- 症状の原因がはっきりしない方や、複数のアレルギーが疑われる方に適した検査で、今後の生活指導や治療方針の決定に役立ちます。

- スギ、ヒノキ、ダニ、ハウスダスト、イヌ、ネコ、カビ類、食物アレルゲンなど、合計39項目の主要アレルゲンを網羅的に評価できます。

- View39(特異的IgE抗体検査)測定項目(39項目)

[吸入系アレルゲン]

スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、カモガヤ、オオアワガエリ、ブタクサ、ヨモギ、ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト1、アルテルナリア(ススカビ)、アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ゴキブリ、ガ、ユスリカ[食物系アレルゲン]

卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、大豆、ピーナッツ、米、ゴマ、ソバ、エビ、カニ、マグロ、サケ、サバ、牛肉、鶏肉、豚肉、リンゴ、バナナ、キウイ

食物アレルギーの治療

食物アレルギーの基本的な治療は「原因食品の除去」と「症状に対する薬物治療」です。日常的には、アレルゲンとなる食品を避けることが最も重要であり、食品表示の確認や外食時の注意が必要です。薬物治療としては、抗ヒスタミン薬やステロイド薬の内服が用いられることがあります。また、アナフィラキシーの既往がある方には、アドレナリン自己注射薬(エピペン)の携帯が勧められることもあります。

食物アレルギーの症状

おさまる時間は?食物アレルギーの症状が出たとき、「いつまで続くの?」「このあと大丈夫なの?」と心配になる方も多いと思います。

多くの場合、アレルギーの症状は食べてから数分〜1時間以内に現れ、早ければ数時間で落ち着いてきます。皮膚のかゆみやじんましん、くちびるの腫れ、吐き気、息苦しさなどが代表的な症状です。軽い場合は自然におさまることもありますが、重い場合には、すぐに医療機関での対応が必要となります。

追加で注意してほしいのが、「2相性アレルギー反応(二相性反応)」と呼ばれる状態です。これは、最初の症状が落ち着いたあと、数時間後(ときには6〜8時間後)に再びアレルギー症状が出ることをいいます。最初に処置をしてよくなったと思っても、後からもう一度症状がぶり返すことがあるため、安心はできません。

このような二段階の反応は、特に重度のアレルギー(アナフィラキシー)のときに起こりやすいため、症状が落ち着いたあとでも、医師の判断で数時間は病院内で様子を見ることがあります。

食物アレルギーは症状の強さや経過に個人差があるため、「大丈夫そうに見える」だけで判断せず、症状が出たら早めに医療機関を受診することが大切になってくるのです。

予防と日常生活での注意点

食物アレルギーの予防には、アレルゲン食品の摂取を避けることが基本です。食品表示を確認する習慣を身につけ、加工食品や外食メニューに含まれる原材料にも注意を払いましょう。また、外出先ではあらかじめアレルギーについて周囲に伝えておくことで、万が一の際にも迅速な対応が期待できます。子どもがアレルギーを持っている場合は、学校や保育施設としっかりと連携をとっていくことも大切になってきます。

実はこんな特殊なアレルギーもあります

アレルギーといえば、食べ物が思い浮かびますが、中にはちょっと珍しい「特殊なアレルギー」も存在します。原因や症状の出方が一般的なアレルギーとは少し異なり、気づかれにくいこともあります。ここでは、代表的な特殊アレルギーをご紹介します。

①口腔アレルギー症候群(OAS)

口腔アレルギー症候群とは、特定の果物や野菜を食べた直後に、口の中や唇、のどにかゆみや違和感が出るアレルギー反応のことをいいます。

これは、花粉症のある人が、花粉と似た構造をもつ果物や野菜に反応してしまう「交差反応」が原因となって生じます。口腔アレルギー症候群の主な症状

- 口や唇、のどのかゆみ・しびれ

- 舌のピリピリ感

- のどのイガイガ・違和感

※ごくまれに、全身症状(じんましん、息苦しさなど)が出ることもあります。

原因食品と関連する花粉

関連する花粉

主な季節

交差反応を起こしやすい食べ物(生で)

シラカバ(ハンノキ含む)

春(2〜5月)

リンゴ、モモ、ナシ、サクランボ、キウイ、プラム、アンズ、セロリ、ニンジン、ヘーゼルナッツ、アーモンド

スギ、ヒノキ

春(3〜5月)

トマトなど

イネ科(カモガヤなど)

初夏(5〜7月)

メロン、スイカ、トマト、オレンジ、キウイ、じゃがいも

ヨモギ

秋(8〜10月)

セロリ、ニンジン、マンゴー、スパイス類(カレー粉、パプリカなど)

ブタクサ

秋(8〜10月)

メロン、スイカ、ズッキーニ、バナナ、キュウリ

口腔アレルギー症候群の対処法

- 原因となる果物や野菜は生で食べないことが大切です(加熱すれば症状が出にくくなる場合もあります)。

- 症状が強い場合は医師に相談し、必要に応じて検査や薬を使っていきます。

②食物依存性運動誘発アナフィラキシー

特定の食品を食べた後に「運動をする」ことによって、アナフィラキシー(重いアレルギー反応)を引き起こす病気です。小麦やエビが原因になることが多いです。食べただけでは症状が出ず、必ず運動が引き金となって症状が出てきます。症状は蕁麻疹、息苦しさ、場合によっては血圧低下など重篤になることもあるので、注意が必要です。

③納豆アレルギー

納豆の粘りの主成分である「ポリガンマグルタミン酸」や、発酵に用いる納豆菌の「ナットウキナーゼ」に対してアレルギー反応を起こす病気です。「ポリガンマグルタミン酸」は、クラゲの触手にも含まれているため、クラゲ刺傷によりアレルギーが成立することが、多く、サーファーに多いとされています。ポリガンマグルタミン酸に対するアレルギー反応が生じ摂取後に口のかゆみ、じんましん、お腹の痛み、呼吸困難などの症状が現れます。

④肉アレルギー(α-Gal症候群)

肉類(牛・豚・羊など)を食べた数時間後にアレルギー症状を引き起こす珍しいタイプの食物アレルギーです。原因は、肉に含まれるα-Gal(アルファガル)という物質にあります。主にマダニに刺されると、マダニの唾液に含まれているα-Galが体の中に入り、それに対するアレルギー反応が生じてしまうことがあります。

症状は、じんましんや腹痛が多く、アナフィラキシーになることもあるので注意が必要です。α-Galは保険診療では調べることができません。なので、肉自体に対しての血液検査で診断をつけていきます。⑤パンケーキ症候群(ダニアレルギーによる即時型アナフィラキシー)

ダニに汚染された小麦粉を使った食品を食べた直後に、激しいアレルギー反応を起こす病気です。症状は、じんましん、お腹の痛み、息苦しさ、場合によってはアナフィラキシーショックに至ることもあります。特に開封後に常温保存された小麦粉やホットケーキミックスが原因になりやすいため、通称「パンケーキ症候群」と呼ばれています。予防のためには、粉類は開封後に必ず「冷蔵保存」をして、早めに使い切ることが大切になってきます。

まとめ

食物アレルギーは、適切な知識と対応によって、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。少しでも疑わしい症状がある場合は、無理に自己判断をせず、医療機関での正確な診断を受けることが大切です。