脂質異常症とは

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)といった脂質の値が基準から外れた状態を指します。自覚症状がほとんどないため、健康診断で初めて指摘されることが多いですが、放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気のリスクが高まってしまいます。早期発見と生活習慣の見直しが大切になります。

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)といった脂質の値が基準から外れた状態を指します。自覚症状がほとんどないため、健康診断で初めて指摘されることが多いですが、放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気のリスクが高まってしまいます。早期発見と生活習慣の見直しが大切になります。

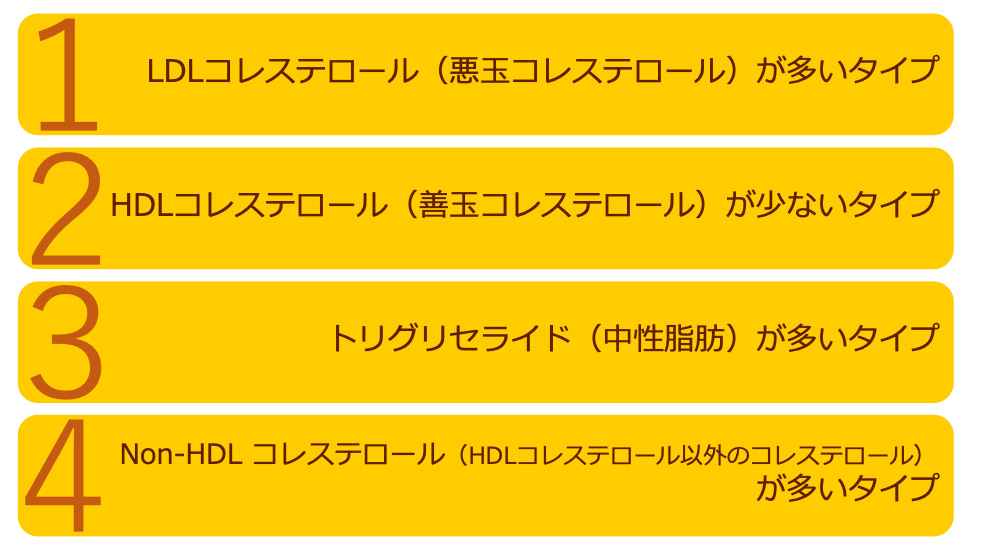

脂質異常症は、主に以下の

タイプに分類されます。

-

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が多いタイプ

動脈硬化の原因となる代表的なタイプです。

-

HDLコレステロール(善玉コレステロール)が少ないタイプ

コレステロールを回収する役割が弱まり、血管に脂質がたまりやすくなります。

-

トリグリセライド(中性脂肪)が多いタイプ

食事や飲酒、運動不足などが関係しやすいタイプです。

-

Non-HDLコレステロール(HDL以外のすべてのコレステロール)が多いタイプ

LDLを含むすべての動脈硬化の原因となるコレステロールが増えている状態です。

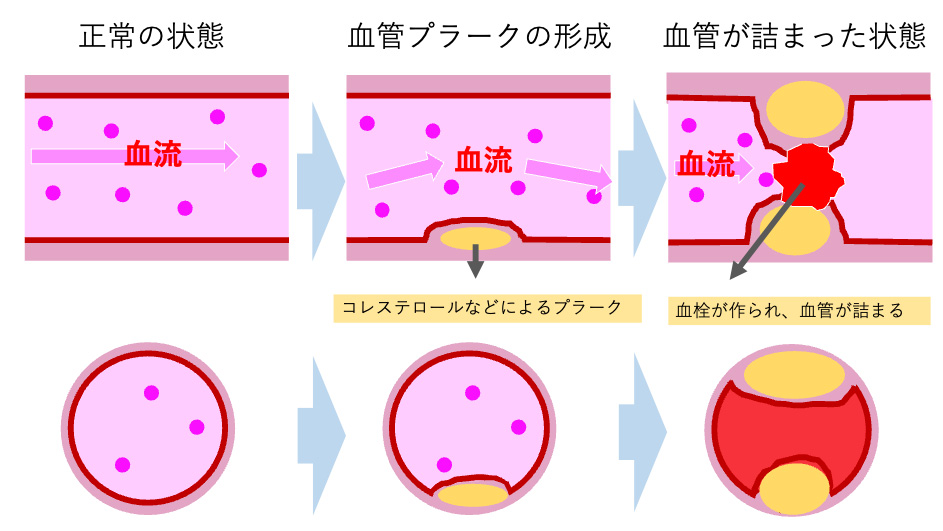

これらの異常が長期間続くと、血管の内側に脂質が蓄積し(プラークの形成)、動脈硬化を進行させてしまいます。さらに、動脈硬化が進行することで、このプラークで血管内が狭くなり、血液の流れが悪くなったり、血管が詰まってしまうことがあります。

動脈硬化の進行によって血管が狭くなり、さらに血管の中で血栓が形成されたりすることで血管が詰まってしまうと、心筋梗塞や脳卒中などといった、命に関わる病気を引き起こすことになってしまいます。なので、血管プラークが形成される前の段階から、早期に治療を開始することが、とても大切になってきます。

脂質異常症の原因と

背景にあるもの

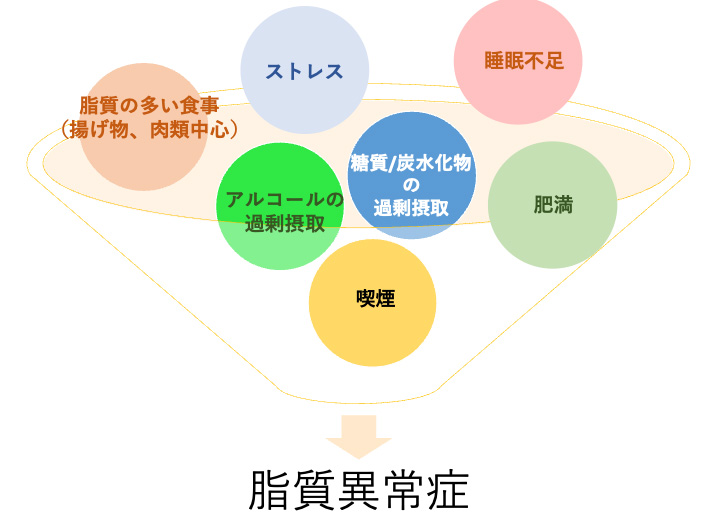

脂質異常症の発症には、日々のさまざまな生活習慣が大きく関わっています。

特に、次のような習慣や環境が、脂質異常症のリスクとなりますので、注意が必要です。

また、遺伝的に脂質の代謝に異常を持つ「家族性高コレステロール血症」のようなケースもあります。この場合、若年でも動脈硬化のリスクが高まります。

脂質異常症の症状

自覚症状がないからこそ、注意が必要

脂質異常症は、初期の段階ではほとんど症状が現れません。そのため、健康診断などで数値を指摘されてはじめて気づく方も多く見られます。

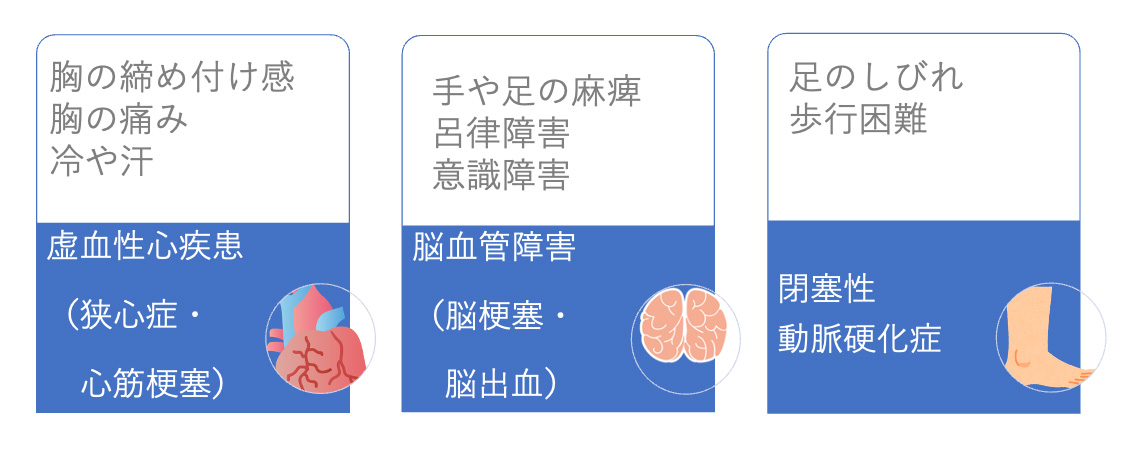

「症状がなく、体調に異変を感じないから放置しても大丈夫」と考えてしまうのは危険です。動脈硬化は静かに進行しますが、放置し続けると将来的には以下の病気のリスクが高まってしまいます。

これらの病気は、ある日突然発症することが多いため、早期の段階から脂質管理を始めることが大切になってきます。

脂質異常症の検査と診断

脂質異常症の診断は、主に血液検査で行われます。空腹時に採血を行い、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロールの値を測定します。

|

種類 |

異常値 |

|---|---|

|

LDLコレステロール(悪玉コレステロール) |

140 mg/dl以上 |

|

HDLコレステロール(善玉コレステロール) |

40 mg/dl未満 |

|

トリグリセライド(中性脂肪) |

150 mg/dl以上 |

|

Non-HDLコレステロール |

170 mg/dl以上 |

検査結果は、日本動脈硬化学会のガイドラインなどに基づいて評価されます。

また、動脈硬化の進行度を確認するために、頸動脈超音波検査や心電図、血圧脈波検査(ABI検査)などが行われることもあります。

血圧脈波検査(ABI検査)とは

ABI検査は、動脈の詰まり具合を調べる検査です。両腕と両足の血圧を測り、その比率から足の血管が狭くなっていないかを確認します。これによって、動脈硬化の進み具合がわかります。

ABI検査は、動脈の詰まり具合を調べる検査です。両腕と両足の血圧を測り、その比率から足の血管が狭くなっていないかを確認します。これによって、動脈硬化の進み具合がわかります。

脂質異常症が続くと、血管が硬くなりやすく、閉塞性動脈硬化症(ASO)などのリスクが高まります。ABI検査は、こうした血管の異常を、簡単かつ短時間でチェックできる検査方法です。

当院でも、必要に応じてこの検査を行い、動脈硬化の早期発見と予防に役立てています。

脂質異常症治療の基本方針

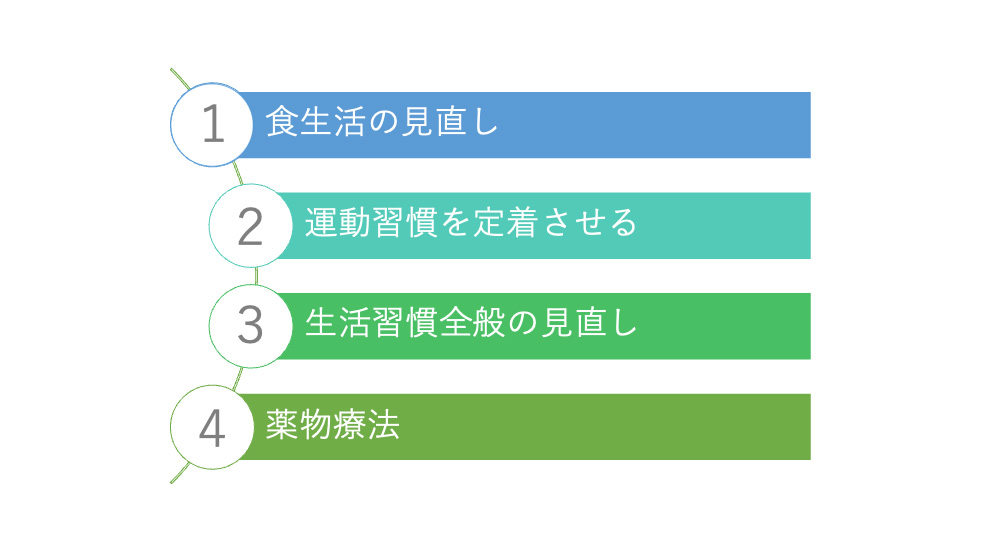

脂質異常症は、放置すると動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳血管障害などの重大な病気につながることがあります。脂質異常症の改善のためには、①食生活を見直す、②運動を習慣づける、③生活習慣全体を見直す、④必要に応じて薬を使う、この4つのポイントを押さえておく必要があります。

食事を見直す

コレステロール値と中性脂肪値のタイプ別に、食事のポイントをまとめると、次の通りになります。

【コレステロールが高い場合

(LDLコレステロール高値)】

|

飽和脂肪酸(動物性脂肪)を控える |

脂の多い肉、マーガリン、ラードなどはコレステロールを上げやすいので控えましょう。 |

|---|---|

|

コレステロールの多い食品を減らす |

卵黄、レバー、魚卵(イクラ・タラコなど)は食べ過ぎに注意が必要です。 |

|

食物繊維をしっかりとる |

野菜、海藻、きのこ類に多く含まれる水溶性食物繊維は、コレステロールの排出を助けます。 |

【中性脂肪が高い場合

(トリグリセライド高値)】

|

糖質のとりすぎに注意 |

白米、パン、麺類、お菓子、ジュースなどの「甘いもの」や「炭水化物の過剰摂取」は中性脂肪を増やす結果になってしまいます。 |

|---|---|

|

アルコールは控えめに |

特にビールや日本酒など糖質を多く含むお酒は中性脂肪を上げやすいので、注意が必要です。 |

|

揚げ物や脂っこい料理は控える |

中性脂肪も脂質から作られるため、油の多い食事は控えるようにしましょう。 |

|

青魚を積極的に食べる |

EPA(エイコサペンタエン酸)・DHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富な青魚(サバ・イワシなど)には、中性脂肪を下げる効果が期待できます。 |

|

野菜・きのこ・海藻を積極的に食べる |

食物繊維は、食後の糖や脂肪の吸収をゆるやかにし、インスリンの急上昇を防ぎます。これにより、肝臓での中性脂肪の合成が抑えられ、血中の中性脂肪値の上昇を防ぐことができます。 |

運動習慣を定着させる

- 無理なく続けられるウォーキングや軽いジョギングを週3~5回程度取り入れると効果的です。

- 1日30分程度、有酸素運動を取り入れると効果的です。

生活全般の見直し

- 禁煙を心がける

- 良質な睡眠をとる

- ストレスを溜め込まない工夫(趣味やリラックスタイムの活用)をする。

このような生活習慣全般の見直しも、とても大切になってきます。

薬物療法

生活改善だけでは目標値に届かない場合や、すでに動脈硬化が進行している方には、薬物治療が行われます。代表的な薬には、スタチン系薬剤、フィブラート系薬剤、EPA製剤などがあります。

|

目的 |

主な薬の種類 |

代表的な薬剤名 |

特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

|

LDLコレステロールを下げる |

スタチン系(HMG-CoA還元酵素阻害薬) |

リピトール(アトルバスタチン)、クレストール(ロスバスタチン)など |

最も一般的。動脈硬化予防に効果あり。 |

|

エゼチミブ |

ゼチーア |

小腸でのコレステロール吸収を抑える。 |

|

|

PCSK9阻害薬 |

レパーサ、プラルエント |

強力にLDLを下げる。注射薬。 |

|

|

陰イオン交換樹脂(レジン) |

クエストラン、コレバイン |

腸でのコレステロール再吸収を阻害。 |

|

|

中性脂肪を下げる |

フィブラート系 |

パルモディア(ペマフィブラート)、リピディル(フェノフィブラート)など |

中性脂肪を下げ、HDLを上げる効果も。 |

|

オメガ-3脂肪酸(EPA製剤など) |

エパデール、ロトリガ |

中性脂肪低下に役立つ。魚由来の成分。 |

|

|

ニコチン酸誘導体 |

ユベラN、ペリシット |

中性脂肪とLDLを下げ、HDLを上げる。 |

年齢や体質、合併症の有無を考慮して、薬の決定を行っていきます。薬を服用している場合も、生活習慣の見直しは引き続き大切になってきます。

脂質異常症に

なりやすい人とは?

以下に該当する方は、脂質異常症を発症しやすい傾向があります

- 高脂肪・高カロリーな食事が多い方

- 運動をほとんどしていない方

- 肥満気味、または体重が急に増えた方

- 喫煙・過度な飲酒の習慣がある方

- 血縁者に脂質異常症や心筋梗塞の既往がある方

一つでも当てはまる場合は、定期的な健康診断を受け、早期から予防を心がけることが大切になってきます。

将来の大きな病気を防ぐために

脂質異常症は、症状が出ないうちに早めに生活習慣を見直すことで、将来大きな病気(脳血管障害、心筋梗塞など)を引き起こすリスクを下げることが期待できます。なので、健康診断で脂質の異常を指摘された方は、ぜひ一度相談してみてください。

脂質異常症に関するよくある質問

コレステロールが高いと自覚症状はありますか?

ほとんどの場合、自覚症状はありません。そのため「気づかないまま動脈硬化が進行する」 という点が脂質異常症の怖いところです。

健診でコレステロールが高いと言われたら受診すべきですか?

数値や他の病気の有無によって、対応は少し変わってきます。一度受診して、血管リスクを総合的に評価することで、治療が必要かどうかを判断していきます。

脂質異常症を放置するとどんな病気につながりますか?

動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞の原因になります。 特に自覚症状が出た時には、すでに病気が進行していることもあります。

食事や運動だけで改善できますか?

軽度の場合は生活習慣の改善で良くなることもあります。 ただし、体質や年齢、他の病気によっては薬物治療が必要になることもあります。

脂質異常症の薬は一度始めたらやめられませんか?

状況によっては減量や中止が可能な場合もあります。 大切なのは自己判断で中断せず、 定期的に数値を確認しながら治療を続けることです。