- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

- 睡眠時無呼吸症候群の原因

- 睡眠時無呼吸症候群になりやすい人

- 睡眠時無呼吸症候群の初期症状と日常でのサイン

- 睡眠時無呼吸症候群、なぜ治療が必要?

- 睡眠時無呼吸症候群の検査・診断方法

- 睡眠時無呼吸症候群の治療方法

- 睡眠時無呼吸症候群が疑われる際の診察の流れ

- 予防と日常生活でできる工夫

- 睡眠時無呼吸症候群に関するよくある質問

- まとめ

睡眠時無呼吸症候群

(SAS)とは

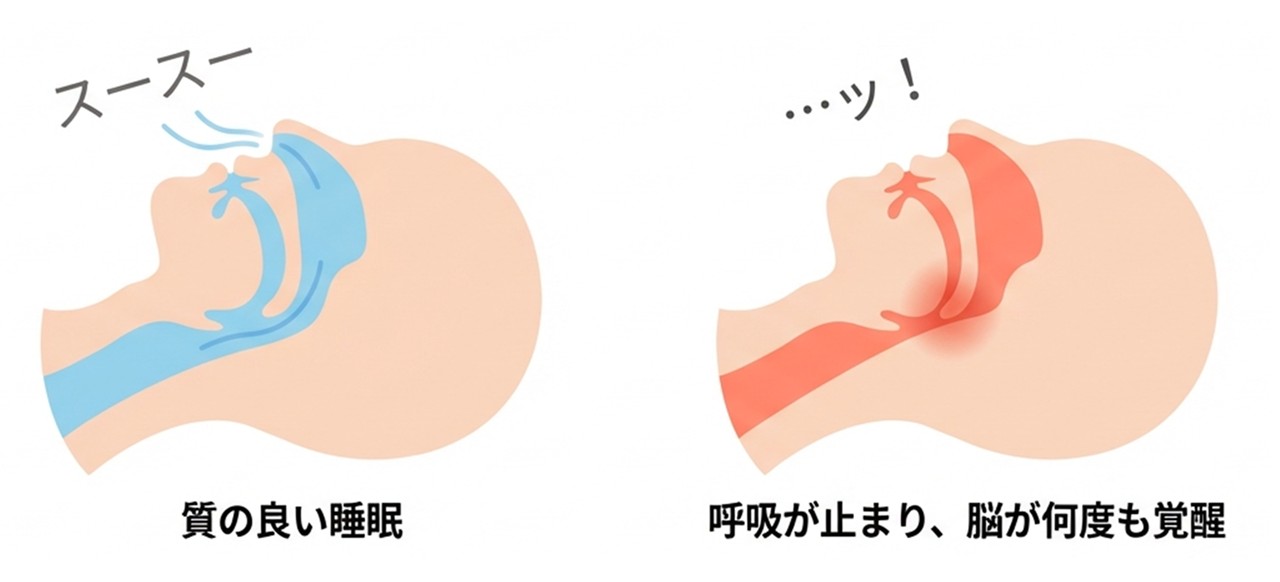

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に呼吸が断続的に止まる、または著しく浅くなる病気です。これにより血中の酸素濃度が低下し、身体に慢性的な負担をかけることになります。無呼吸の状態は一晩に何十回、時には百回以上も起こることがあり、睡眠の質が著しく損なわれます。その結果、日中の強い眠気や集中力の低下、さらには高血圧や心疾患のリスクが高まることもあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に呼吸が断続的に止まる、または著しく浅くなる病気です。これにより血中の酸素濃度が低下し、身体に慢性的な負担をかけることになります。無呼吸の状態は一晩に何十回、時には百回以上も起こることがあり、睡眠の質が著しく損なわれます。その結果、日中の強い眠気や集中力の低下、さらには高血圧や心疾患のリスクが高まることもあります。

SASは本人が自覚しにくく、特に「ただのいびき」と見過ごされてしまうことも少なくありません。しかし、放置すれば日常生活の質を大きく下げるだけでなく、命に関わる病気につながることもあるため、正しい知識をみにつけ、早めの対応をとることが大切になってきます。

睡眠時無呼吸症候群の原因

SASの主な原因は「上気道(のどや鼻の奥など)」の閉塞です。睡眠中に喉の筋肉が過度に緩むと、空気の通り道が狭くなり、呼吸が一時的に止まってしまいます。これは「閉塞型睡眠時無呼吸症候群」と呼ばれ、SASの多くを占めます。

この気道の閉塞を引き起こす要因には以下のようなものがあります。

- 肥満(特に首まわりに脂肪がつくことで気道が狭くなる)

- 加齢による筋力の低下

- アルコールや睡眠薬の影響

- 顎の小ささや舌の大きさなど、骨格的な要素

- 鼻づまりやアレルギーによる通気障害

- 遺伝的な体質

また、脳からの呼吸指令がうまく出ない「中枢型睡眠時無呼吸症候群」もありますが、こちらは比較的まれです。原因に応じた正確な診断が重要となります。

睡眠時無呼吸症候群に

なりやすい人

SASは特定の体型や生活習慣を持つ人に多くみられます。以下のような方はリスクが高いとされています。

- 肥満体型の方(特に首まわりに脂肪が多い方)

- 中高年以降の男性

- いびきを指摘されたことがある方

- 高血圧や糖尿病などの生活習慣病を持つ方

- 家族にSASの既往がある方

- アルコールをよく飲む方

- 顎が小さく、顔の骨格に特徴がある方

このような方々は、いびきや日中の眠気といった症状を軽視しないで、一度ご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群の

初期症状と日常でのサイン

SASの初期には、眠っている間の「いびき」が顕著に現れることが多いですが、日中の症状にも注意が必要です。

以下のようなサインがある場合は、SASの可能性が考えられます。

- 就寝中に呼吸が止まっていると家族に指摘される

- 大きないびきがある

- 夜中に何度も目が覚める、トイレに起きる

- 朝起きたときに頭痛や喉の渇きを感じる

- 日中の強い眠気

- 勉強や仕事中にうとうとしてしまう(集中力の欠如)

こうした症状は、生活習慣に起因する別の病気と重なることもありますが、睡眠の質が影響している場合には、SASが潜んでいることもあります。

睡眠時無呼吸症候群、

なぜ治療が必要?

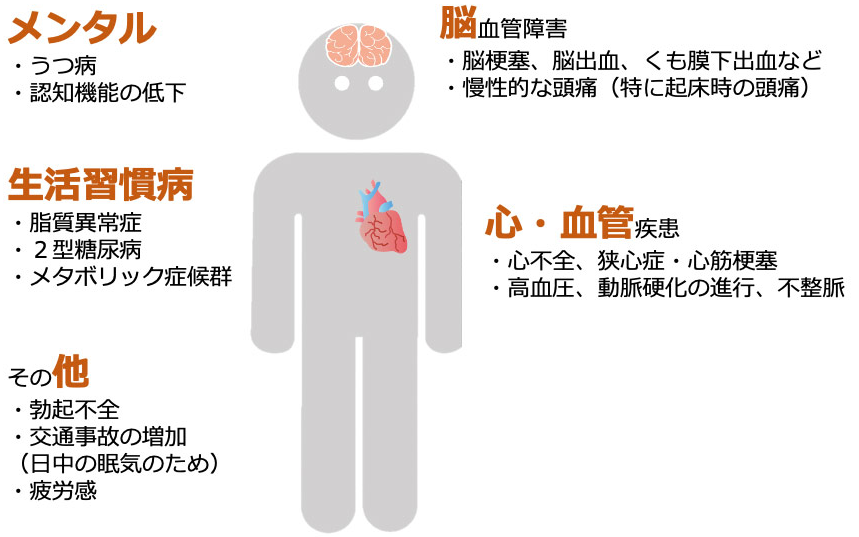

SASを放置したままにしておくと、日中の眠気による交通事故などの不慮の事故を起こりやすくなってしまいますのはもちろんのことですが、それ以外にも、全身にさまざまな合併症が生じるリスクが高まることが知られています。特に、高血圧、脳血管障害、心筋梗塞などの危険性については、およそ3~4倍高くなることがわかっています。一方で、SASを治療することによって、これらの危険性を健康な方と同様のレベルにまで低下させることも可能です。なので、SASはそのまま放置せず、しっかりと評価、治療を受けることが大切になってくるんです。

睡眠時無呼吸症候群の

検査・診断方法

SASの診断には、睡眠中の呼吸状態を正確に評価するための検査が必要です。代表的な検査には次の2つがあります。まず初めに簡易検査を行い、その結果に応じて精密検査を行うことが多いです。

簡易型睡眠検査

(在宅検査)

「アプノモニター」という測定機器を自宅で使用し、睡眠中の呼吸状態、酸素濃度、いびきなどを記録します。検査の手軽さが特徴であり、当院ではこの検査を行っていきます。

アプノモニター

一泊二日でアプノモニターを貸し出して、検査をしていただきます。指と鼻にそれぞれセンサーをつけてもらい、それによって呼吸状態、血液中の酸素飽和度(SpO2)、いびき、脈拍などの指標を測定していきます。1時間当たりの「無呼吸・低呼吸の回数(AHI)」によって、治療方針を決定していきます。

一泊二日でアプノモニターを貸し出して、検査をしていただきます。指と鼻にそれぞれセンサーをつけてもらい、それによって呼吸状態、血液中の酸素飽和度(SpO2)、いびき、脈拍などの指標を測定していきます。1時間当たりの「無呼吸・低呼吸の回数(AHI)」によって、治療方針を決定していきます。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

医療機関で行う精密な検査です。脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、心電図などを総合的に測定し、SASの重症度やタイプを判別します。

検査結果に基づいて、必要に応じた治療方針を決定します。

睡眠時無呼吸症候群の治療方法

SASの治療では、症状の程度や原因に応じて以下のようなアプローチをしていく必要があります。

生活習慣の改善

体重の管理、禁煙、アルコール制限、規則的な睡眠習慣などが基本となります。軽度の場合、これだけでも症状の改善が見られることがあります。

体重の管理、禁煙、アルコール制限、規則的な睡眠習慣などが基本となります。軽度の場合、これだけでも症状の改善が見られることがあります。

CPAP療法

(Continuous Positive Airway Pressure, 持続陽圧呼吸療法)

就寝時に専用のマスクを装着し、一定の圧力で空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぎます。中等度以上の閉塞型SASにおいて、最も効果が期待できる標準的な治療法です。

就寝時に専用のマスクを装着し、一定の圧力で空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぎます。中等度以上の閉塞型SASにおいて、最も効果が期待できる標準的な治療法です。

マウスピース療法

(口腔内装置)

軽度〜中等度の閉塞型SASに対して、下顎を前方に固定することで気道を広げる装置を使用する方法です。歯科との連携をとって、作成していきます。

外科的治療

扁桃腺肥大や鼻中隔の湾曲など、解剖学的な問題が原因である場合には、外科的な対応が検討されることもあります。

睡眠時無呼吸症候群が疑われる

際の診察の流れ

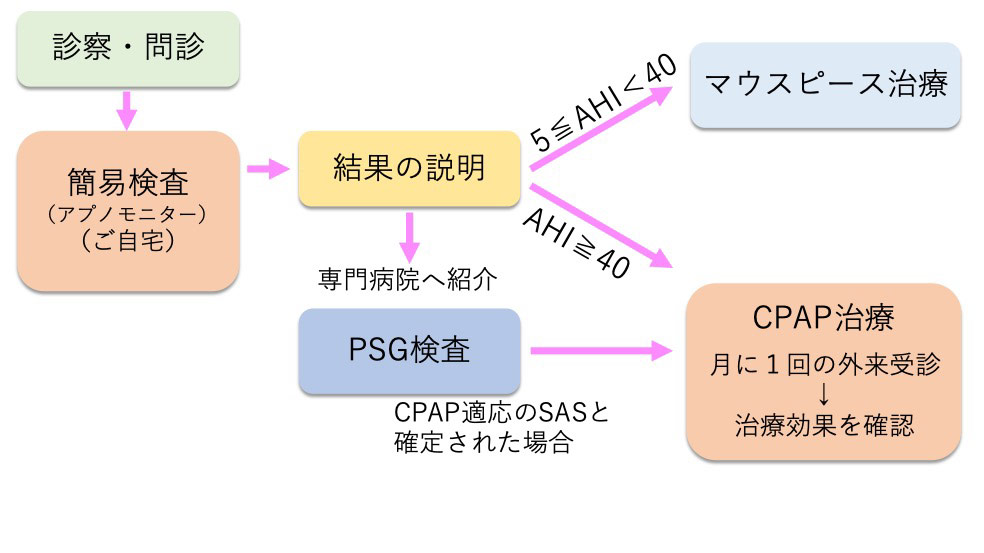

いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっていると言われた、日中に強い眠気があるなどの症状がある方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。当院では、以下の流れで診療を行っています。

1診察・問診

まずは医師による診察と問診を行います。症状の内容(いびき、無呼吸、日中の眠気、起床時の頭痛など)を丁寧に伺い、生活習慣や持病の有無(高血圧、糖尿病、肥満など)も確認します。ご家族やパートナーからの情報も非常に参考になりますので、可能であればご一緒に受診されることをおすすめします。

2簡易検査(アプノモニター)

問診や診察から睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合には、自宅で行える簡易検査(アプノモニター)を行います。クリニックにて簡易モニターを貸し出します。ご自宅で就寝前にセンサーを装着して寝ていただき、一晩の呼吸状態や酸素濃度、いびきの有無などを測定します。入院の必要がないため、日常に近い環境で検査できるのが特徴です。

3結果の説明・必要に応じて精密検査へ

検査データは外部の専門機関にて解析を行い、後日外来にて結果をご説明いたします。簡易検査では、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI:無呼吸低呼吸指数)を確認します。このAHIの値に応じて、治療が必要かどうか、またどの治療が適しているかを判断します。

なお、簡易検査の結果だけでは判断が難しい場合や、より詳しい検査が必要と判断された場合には、専門医療機関をご紹介し、一泊入院で行う精密検査(PSG=終夜睡眠ポリグラフ検査)をお願いすることもあります。(例えば、簡易検査でのAHIが40未満であっても確かに無呼吸が存在し、眠気などの自覚症状も強く、CPAP治療を受けることがお勧めできる場合など)

4治療の選択(CPAP・マウスピースなど)

AHIの数値が重度(一般に簡易検査で40以上)で、眠気などの睡眠時無呼吸を疑う症状があった場合には、「CPAP(シーパップ)治療」という持続陽圧呼吸療法が適応となります。これは、就寝中に専用マスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ方法で、睡眠の質を大きく改善できます。

AHIが40未満の中等度以下(軽症〜中等症)の場合には、歯科で作成する「マウスピース(口腔内装置)」が有効なケースもあります。いずれも患者さんの症状や生活スタイルに応じて、無理のない治療を相談していきます。

それぞれの治療法には適応条件がありますので、医師とよく相談しながら決定することが大切です。

予防と日常生活でできる工夫

睡眠時無呼吸症候群の予防や再発の防止には、以下のような日常的な取り組みが役立ちます。

- 健康的な体重を保つ(BMIを適正に維持)

- 就寝前のアルコールや喫煙を控える

- 睡眠薬の使用は医師の指示に従う

- 横向きで寝るように工夫する

- 鼻づまりがある場合は耳鼻科の受診を検討する

これらの習慣を意識することで、睡眠の質を高め、症状の悪化を防ぐことが可能な場合も多いです。

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は、日常生活にさまざまな悪影響を及ぼすだけでなく、高血圧、心疾患、脳卒中などの深刻な病気の引き金になることもある、決して見過ごしてはいけない疾患です。いびきや日中の眠気が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群に関するよくある質問

睡眠時無呼吸症候群とはどんな病気ですか?

睡眠中に呼吸が何度も止まったり浅くなったりする病気です。 大きないびき、日中の強い眠気、熟睡感のなさが主な特徴です。 高血圧や心疾患とも深く関係しています。

睡眠時無呼吸症候群の原因は何ですか?

肥満、首まわりの脂肪、顎の形、扁桃肥大などで 寝ている間に気道が狭くなることが主な原因です。 アルコールや喫煙も悪化要因になります。

睡眠時無呼吸症候群を放置するとどうなりますか?

放置すると高血圧、心筋梗塞、脳梗塞、糖尿病のリスクが高まります。 交通事故や仕事中の集中力低下の原因になることもあります。

どんな検査で睡眠時無呼吸症候群がわかりますか?

自宅で行える簡易検査や、医療機関での精密検査があります。 いびきや無呼吸が指摘された方、日中の眠気が強い方は 検査をおすすめします。

睡眠時無呼吸症候群の治療にはどんな方法がありますか?

重症度に応じて、CPAP療法、生活習慣の改善、 マウスピース治療などが選択されます。 多くの場合、保険診療で治療が可能です。